盛松成:新阶段三大特征支撑人民币中长期稳中有升

在全球经济结构深度调整、主要经济体货币政策持续博弈的背景下,人民币汇率的未来走向备受市场关注。

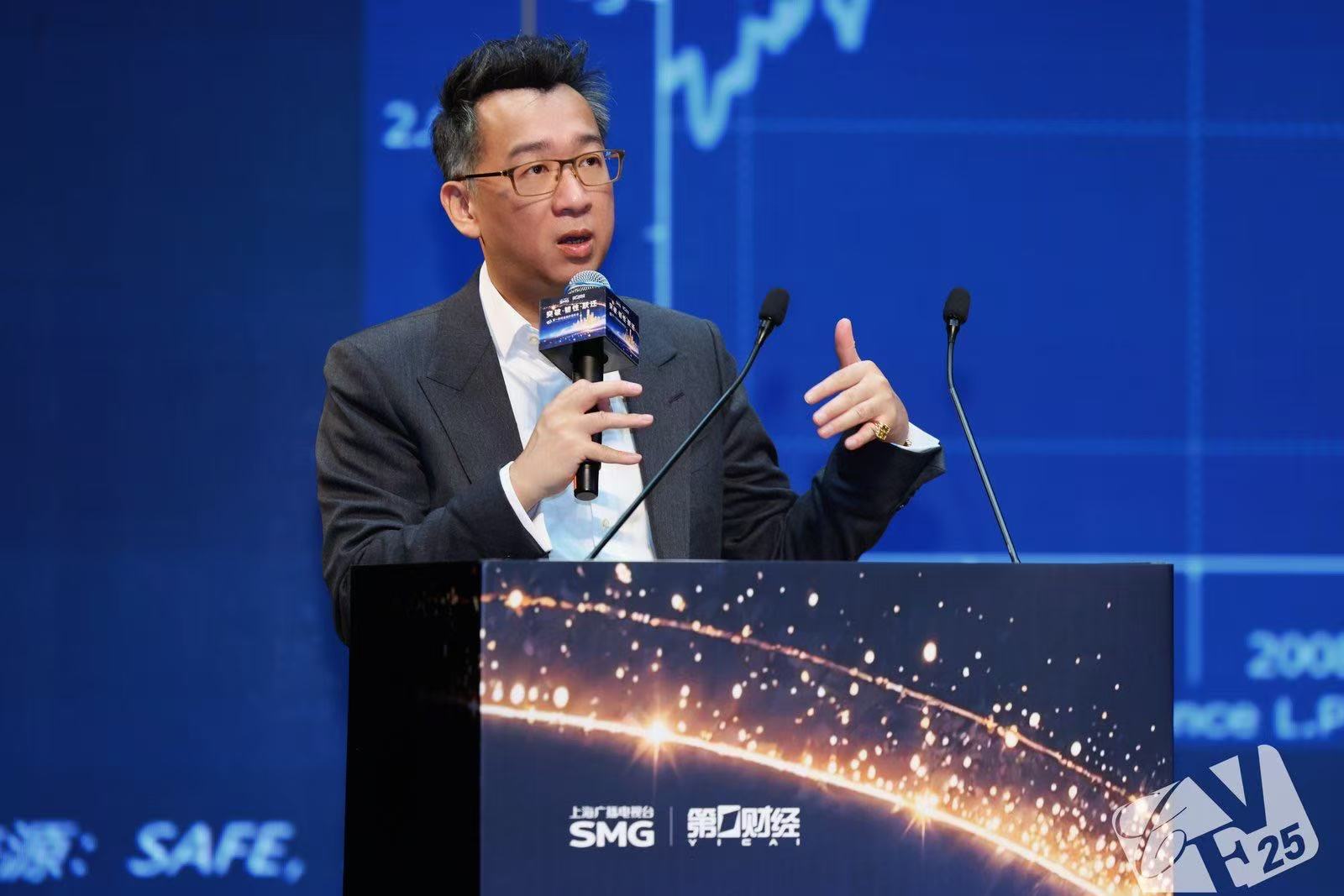

11月21日,在“2025第一财经金融价值年会”上,中欧国际工商学院经济学与金融学教授、中国首席经济学家论坛研究院院长盛松成发表主旨演讲《新阶段下对人民币汇率的一些新认识》。他指出,人民币汇率中长期存在稳中有升的基础,这一判断来自我国进入“双向投资”新阶段、贸易伙伴加速多元化、劳动生产率提升等多方面的综合支撑。

盛松成表示,中国的对外经济结构正在发生深刻变化,这些变化不仅将塑造人民币汇率的中长期走势,也将对全球贸易格局产生重要影响。

中国已进入“双向投资”阶段:人民币强弱将影响“走出去”动力

随着中国经济逐步由投资驱动向创新驱动转型,资本跨境流动模式也发生深刻变化。盛松成首先强调,中国正在从“引进来”为主,迈向“引进来”与“走出去”并重的“双向投资”阶段。二十届四中全会提出“拓展双向投资合作空间”,进一步明确了这一方向。

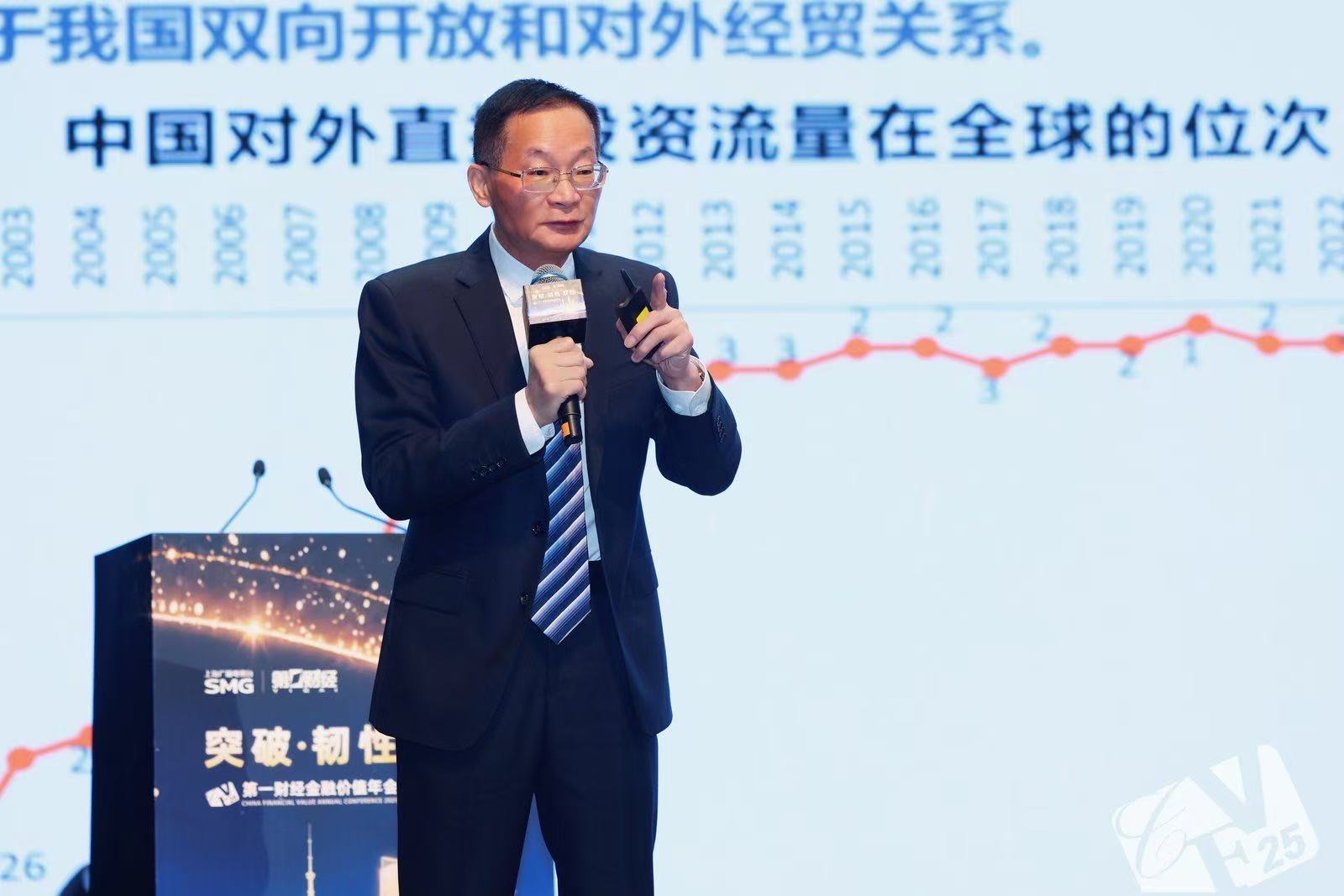

他指出,自2013年提出“一带一路”倡议和上海自贸区成立以来,中国对外直接投资(ODI)加速增长,2015年成为我国双向投资发展的标志性年份,当年我国对外直接投资首度超过实际使用外资规模(FDI),此后多数年份ODI均保持对FDI的领先优势。

数据显示,2024年这一差距进一步扩大,ODI规模较上年增长8.4%,占全球份额提升至11.9%,较2023年提高0.5个百分点,连续13年位列全球前三;截至2024年末,我国对外直接投资存量达到3.14万亿美元,连续8年稳居全球前三。

盛松成认为,这一趋势对人民币汇率具有直接影响:“人民币过弱并不利于企业走出去,也影响人民币国际化进程。一旦企业出海需要把人民币换成外币,弱势人民币将提高成本。”相反,如果人民币中长期保持稳中有升的趋势,不仅有利于企业在海外投资时降低汇率风险,也为人民币在跨境贸易、投资和储备中的广泛使用提供支撑。稳定且可信的人民币汇率,将成为中国推进双向开放、强化国际竞争力和人民币国际化的基础条件。因此,在双向投资不断扩大的背景下,人民币保持适度稳定、甚至中长期稳中有升,将为我国企业“走出去”、人民币国际化及全球经贸关系发展提供积极支撑。

贸易伙伴多元化降低依赖,汇率形成机制更趋市场化

在国际贸易环境复杂化、地缘政治冲突频繁的背景下,中国通过拓展多边贸易体系、优化出口结构来降低单一市场依赖,增强经济韧性。盛松成指出,“维护多边贸易体制,拓展国际循环”是二十届四中全会对对外开放的重要部署,而贸易伙伴多元化正是我国拓展国际循环的核心成果之一。

盛松成通过数据对比指出,我国贸易集中度总体呈下降趋势,对前三大贸易伙伴(美国、欧盟、东盟)的出口占比从2019年的50.8%降至2024年的45.5%。其中,东盟取代美国成为中国的最大出口市场。

“一带一路”国家的出口比重也持续增长。2013年“一带一路”战略提出时,中国对这些国家的出口占比不足25%,到2024年已达到47%,并仍在快速上升。

贸易伙伴结构变化增强了应对中美贸易摩擦的韧性。美国在我国贸易顺差中的比重已从2018年的92.1%大幅下降至2024年的36.4%。盛松成指出,这一变化背后有两大因素:一是美国发起的贸易战导致双边贸易顺差收缩;二是“一带一路”倡议推动下,我国与新兴市场国家贸易往来深化。

他强调,中国已不是过去严重依赖单一市场的国家,而是在与全球更广泛的经济体建立更紧密的经贸关系。这决定了未来人民币汇率不仅要看“美元一条线”,而是要同步关注欧元、日元、韩元等“一篮子货币”。

他还提到,在中美经贸谈判出现积极进展后,人民币近期对美元升值至7.1附近,并有望在未来逐步向7甚至6.5靠近,但不会出现急升。“我们需要防止人民币过快、过度升值,以免冲击出口。稳定仍然是最重要的关键词。”

盛松成认为,中国目前的“有管理的浮动汇率制度”更符合国内经济特点与外部环境,与国际货币基金组织(IMF)对人民币分类的变化也相吻合:从“稳定化安排”到“类似爬行制”,再到“其他管理安排”,均体现了人民币汇率体系越来越市场化、灵活化的趋势。

“未来人民币汇率可能突破7.0,甚至向6.5区间靠近,但这将是一个渐进过程。”盛松成强调,我国坚持“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”的政策导向,避免汇率过快、过度升值对出口造成短期冲击,同时充分发挥市场在汇率形成中的决定性作用,兼顾内部均衡与外部均衡。

全球货币格局调整叠加基本面改善,人民币升值有坚实基础

在美元信用面临挑战、全球央行储备多元化加速的背景下,人民币的国际地位和升值潜力逐渐增强。如何看待人民币未来走势?盛松成认为,人民币中长期升值可能性较大。

一方面,美债高企削弱美元信用,为人民币国际化创造机遇。美国政府债务占GDP比重已超过120%,利息负担达到每年1.1万亿美元,财政脆弱性加剧。

另一方面,世界黄金协会(WGC)的调查显示,95%的央行预计未来一年将继续增加黄金储备。黄金价格持续上升,反映了全球央行对美元信用的不安,而中国也是积极增持黄金的国家之一,目前中国官方黄金储备已超2300吨,未来仍将继续增加。

与此同时,美元在全球官方外汇储备中的占比已从2020年的61.5%下降到2025年的56.32%,并被多数央行认为将继续下降。

国内经济基本面的持续改善则为人民币汇率提供了核心支撑。盛松成指出,我国劳动生产率持续提升,出口结构不断优化,高端制造与科技产品出口占比提高,与发达经济体出口相似性显著增强,从过去劳动密集型产品为主,逐步转向高端制造、高科技产品出口,部分领域与美国并驾齐驱或已超越,这一趋势与国家“新质生产力、科技创新、产业升级”战略高度契合。

购买力平价显示人民币长期被低估。盛松成指出,按市场汇率,1美元约合7.1元人民币,但从购买力角度看“远低于7.1”。美元对人民币的实际购买力并不对等,“如果按照购买力平价计算,有人认为汇率甚至可能在1:3.5附近。从长期趋势看,人民币被明显低估。”

劳动生产率提升决定长期升值趋势。“历史经验表明,一个国家货币的升值往往与其劳动生产率的提升同步。”盛松成总结道,我国技术进步带来的产品竞争力提升、贸易结构优化形成的多元支撑、双向投资格局下的资本流动均衡,以及全球货币体系的多元化趋势,共同构成了人民币中长期稳中有升的坚实基础。

盛松成最后强调,人民币升值不会是一蹴而就的过程,而是在合理均衡水平上的稳步推进。“从长期看,人民币处于升值的区间,但是我们一定会保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定,不会让人民币一下子猛烈升值,因为猛烈升值对中国的经济、世界的经济都是不利的。从长远看,人民币一定是在升值的区间,有升值的空间。”他说。