AI缺位,苹果真的不焦虑吗?

撰文 | 雁 秋

编辑 | 李信马

题图 | IC Photo

在英伟达、微软相继跻身四万亿美元市值俱乐部后,曾经的领跑者苹果,成为第三位成员。

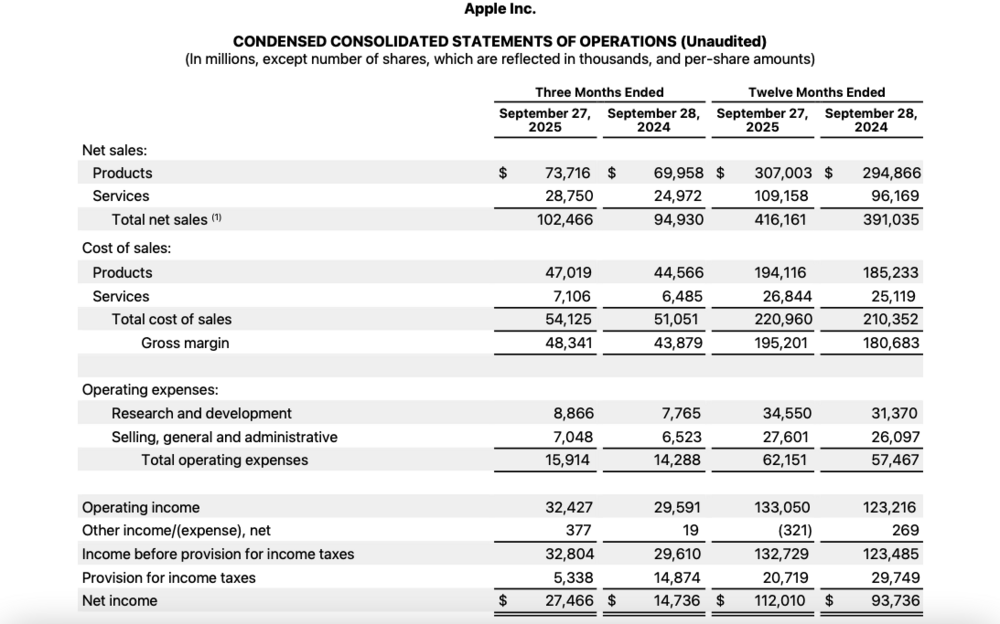

据苹果刚刚披露的2025财年第四季度财报显示,本季总营收达1024.66亿美元,同比增长7.9%;净利润实现274.66亿美元,同比大幅增长86.4%。

图源:苹果财报

这份 “不温不火” 的财报发布后,苹果公司盘后股价一度下跌 3%。然而公司管理层又释放了下季度的指引预期,给市场提振了信心,将苹果股价拉升至3%附近。

财报背后还藏着两个关键故事:一边是服务业务以28%的营收贡献了45%的毛利润,成为最强增长引擎;另一边是苹果在中华区受阻,中国市场成为苹果全球唯一出现负增长的市场。

两条相反的曲线留给市场和投资者们各种猜想:苹果已经从一家硬件公司蜕变为服务生态型企业?高利润的服务增长能否弥补硬件销量?而AI的滞后,则成为大家对苹果更核心的担忧。

01、iPhone仍是基本盘,但驱动靠服务

从收入结构看,iPhone是本季增长的关键引擎之一,营收达到490.25亿美元,占总收入的近半壁江山。

苹果CEO蒂姆·库克在财报电话会议上说,iPhone的营收和服务业务的营收都创下了历史新高。他还预计,2026财年第一财季的营收将同比增长10%至12%,iPhone的销售额也将实现两位数增长,有望创下史上最高第一财季营收。

这一判断并非没有依据:苹果iPhone17系列在9月19日才正式开售,因此计入第四财季的销售额有限,主要销量的贡献还是来自老iPhone。不过iPhone 17系列在华预售开启后,首日订单量便突破120万台,较iPhone 16系列增长35%,且苹果还在调整供应链并解决芯片问题,再加上即将到来的电商购物活动,预计下一季度会恢复增长。

iPhone之外的其他硬件方面,Mac收入为87.26亿美元,同比增长12.7%;iPad收入为69.52亿美元,同比增长0.03%;可穿戴、家用及配件产品营收为90.13亿美元,同比下降0.3%。可穿戴设备部门曾被视为关键的增长动力,然而,像Vision Pro头显这样最近升级了更快芯片的新产品,却难以获得市场青睐。

亮点集中在软件部分,苹果本季增长的核心引擎,仍非服务业务莫属。数据显示,该板块收入287.5亿美元(超过所有非iPhone硬件的总和),同比增长15%,毛利率高达75.3%。这意味着,服务业务以28%的营收占比,贡献了公司约45%的毛利润。

自2016年启动“服务转型”战略以来,苹果通过数字服务持续构建第二增长曲线。像App Store、iCloud和音乐订阅这些服务,全都绑定在苹果设备上,超10亿的付费订阅用户为苹果提供了稳定收入——即便iPhone销售受波动,用户每月仍会为云存储、流媒体等服务付费。同时,后台自动续费的订阅模式也构建了强大的重复性收入闭环。

到目前为止,苹果的赚钱逻辑已经养成,即「一次设备+长期复利」,这几乎和躺赢没什么两样。

尽管苹果的服务业务很有亮点,但它也面临不小的挑战。App Store的抽成问题在世界各地都受到抨击,包括欧盟。在欧洲,苹果现在允许该地区的第三方应用商店和支付方式,这可能会影响收入。

02、中华区遇阻,根源是AI的缺失?

在服务与iPhone两大引擎持续发力的同时,苹果在中国市场却面临挑战。第四财季苹果在中国市场的营收为144.93亿美元,与上年同期的150.33亿美元相比下降3.6%,成为苹果全球唯一出现负增长的市场。

图源:苹果财报

事实上,自2023年第三财季起,苹果在中国市场的营收便开始下滑。2025财年第二财季时,苹果大中华区收入160.02亿美元,同比下降2.26%,同样是唯一负增长的地区。直到第三财季,苹果凭借618大促降价措施,终于扭转了大中华区营收连续7个季度下滑的颓势。

在电话会议中,苹果CEO库克解释大中华区营收下滑的原因是受iPhone销量下滑影响,而iPhone销量环比下降的主要原因是供应限制。

他进一步解释称,面临的限制并非在于产能本身,而是苹果预估的iPhone 16系列产量略低于实际需求。至于iPhone 17系列,苹果看到用户对产品的需求非常强劲。因此,苹果在第四财季积压了大量订单。

但不少行业观察者认为,供应问题或许只是表象,更深层的原因可能在于苹果在AI浪潮中的滞后。

自2024年6月Apple Intelligence发布以来,其国行版本至今未能落地。库克在电话会中确认,苹果正推进明年推出“AI升级版”Siri的计划,这也意味着原定于今年底的更新已彻底推迟。

彭博社记者马克·古尔曼在其节目中透露,苹果内部曾希望随iOS 26.1或26.2推出新版Siri,但均已错过。目前的目标是iOS 26.4,但即便在内部,也无人能保证这一时间表。“越早落地越好,毕竟公司在华销售持续承压。”古尔曼坦言。

在手机行业的创新遭遇肉眼可见的瓶颈时,AI扮演的是一个全新的、充满想象力的“叙事角色”。近两年,AI的触角已深入手机的每一寸肌理。然而,一个冷静的问题也随之浮出水面:对于当下的消费者而言,AI真的是选择手机时的必要考量因素吗?或者说,苹果AI国行版落地,会成功挽救在中国市场的颓势吗?

在笔者看来,当前的手机AI生态仍处于早期阶段,究竟是真正的智能革命,还是为赋新词强说愁的“伪需求”,还需要时间去验证。例如,目前被高调宣传的AI功能,如语音助手、AI摄影和AI辅助办公等,其生态仍旧十分贫瘠,种类少且缺乏爆款,甚至可以在第三方找到「平替」。

除部分特定用户(如摄影爱好者或科技爱好者)外,对于绝大多数用户而言,AI还不是智能手机的核心卖点,或者说尚未成为换机“必要选项”。大多数人的购买决策依然牢牢地被品牌、价格、外观、基础性能和相机像素等传统因素所主导。这也解释了为何苹果的AI功能缺位,但iPhone销量依旧很抗打。

03、用户在等什么

如果AI并非当前大多数消费者的首要购机考量,那用户在等待的究竟是什么?

自从手机进入存量时代后,用户的换机理由完成了从「感性冲动」到「理性决策」的转变。当性能过剩成为常态,微小的“挤牙膏式创新”已难以打动用户,就拿iPhone而言,不少人手中的iPhone 14系列、甚至12系列依然运行流畅,性能足够应对日常需求,17系列确实难以激发强烈的换新欲望。

人们等待的可能是一个集大成的“引爆点”,这个引爆点未必是单一的AI功能,而是AI与硬件、生态、体验深度融合后,所创造出的那种“非它不可”的崭新价值。例如,一个真正智能、能理解复杂上下文、无缝融入工作生活的新Siri;或者通过端侧大模型实现的,真正保护隐私且颠覆性的个人助理服务。

如果手机的AI能力仅仅是在照片修图、文字总结等边缘功能上做文章,而无法带来体验上的代际差,那么AI成为换机理由的新叙事也无法继续书写。

表面上看,苹果面临的挑战是AI功能在中国市场的落地延迟,以及由此带来的短期竞争压力。但从更深层次看,苹果正站在一个关键的转折点上:它需要证明自己不仅能制造顶级的硬件和构建封闭的服务生态,更能成为下一代人机交互的定义者。

从AI应用的落地速度和场景丰富度上来看,中国本土手机厂商确实领先,它们更了解本地用户的使用习惯和痛点。苹果若想继续抱住中国市场这块大蛋糕,不仅是简单地让AI国行版落地,更是要思考如何让AI服务与中国用户的数字生活场景(如社交、支付、出行、本地娱乐)产生更深度的“生态共鸣”。这要求苹果在坚持自身原则的同时,展现出更大的本地化灵活性和合作意愿。

库克在2025财年第四季度财报电话会议上表示,苹果对人工智能领域的并购持开放态度,若认为某项并购能推动发展路线图,会积极推进相关交易。管理层还表示,苹果正在构建AI私有云,几周前用于支持Apple Intelligence的服务器开始在美国休斯敦的工厂生产。苹果正在使用自己创建的基础模型,并在私有云中运行这些模型,还有几个模型在开发中。

关于AI领域的战略部署,或许连苹果内部都摇摆不定——苹果的AI团队正面临严重人才流失,自今年7月至今,苹果AI团队已有约数十名核心成员跳槽,这让本就滞后的Apple Intelligence前景变得更加不明朗。

写在最后:

我们审视苹果这份财报的同时也清楚地意识到,这家公司正站在一个转换的十字路口,无论是过去依靠iPhone的硬件创新,还是现在以生态与软件服务为核心构筑新优势,都将会被新的竞争维度所掩盖。毕竟未来科技竞争的焦点,不再是硬件参数或服务抽成。

好在苹果手中依然握有全球最顶级的品牌、最庞大的现金流和最忠实的用户群体,就看接下来他们怎么做了。

(来源:DoNews)