对话星尘智能创始人来杰:绳驱技术破局具身智能,以“专家数字分身”打开商业化新局|AI Founder 请回答 | 巴伦精选

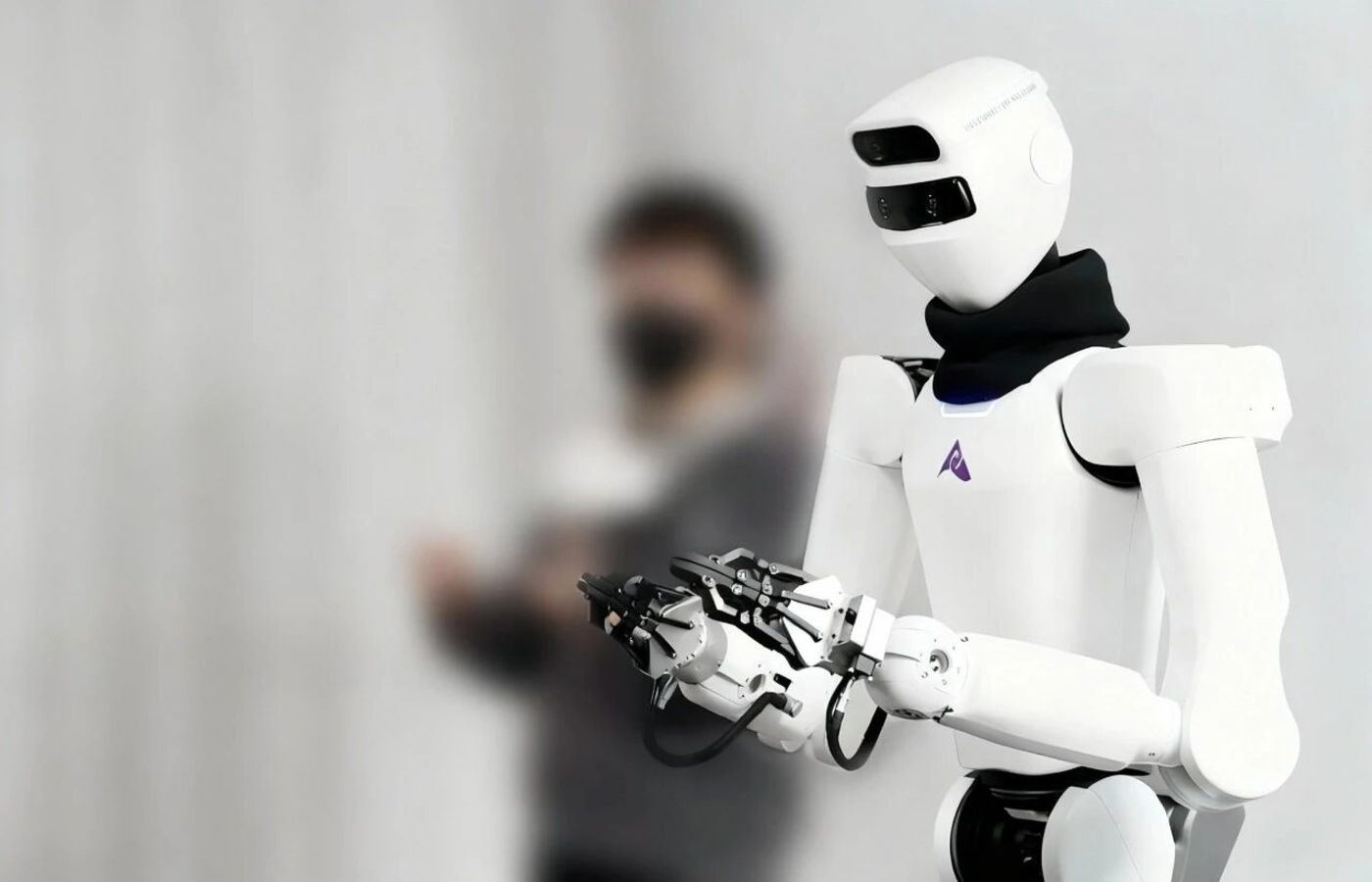

10月28日,美国加州,当宾客们戴上头显,操作那台刚刚由1X发布的最新人形机器人NEO完成一系列丝滑动作时,大家都惊叹于其灵活同步和及时回馈,而这都得益于其“肌腱驱动+遥操”的技术路线。而在大洋彼岸,有一家中国公司在去年4月就以同样的技术路线完成了原型机的发布。4个月后,真机就在世界机器人大会亮相。今年7月就实现了该款机器人的量产出货。这家公司就是——星尘智能。

具身智能领域一直存在着一场关于传动技术路线博弈:传统刚性传动(谐波减速器、行星减速器等)凭借高精度、低成本的优势,占据着绝大部分的机器人传动市场。但结构笨重、低灵活性、低安全度又限制了其适配一些非标准化场景;而绳驱技术以“仿生肌腱”的独特逻辑,在力控制精度、灵活性、安全性上形成了差异化优势,成为打开商业化场景的关键变量。

星尘智能正是绳驱路线的领军者,创始人来杰拥有近16年的机器人研发经验,曾是百度小度机器人和腾讯Robotics X实验室的核心初创成员。2023年成立至今,已获得蚂蚁集团、锦秋基金、云启资本、经纬中国等多家知名机构的多轮加注,融资总额近10亿。

近期,星尘智能与仙工机器人还达成千台级人形机器人订单合作,计划两年内落地,聚焦工业、制造、仓储、物流等场景,这一量级的订单在行业内实属罕见。近日,我们有幸与多家媒体一起与星尘智能创始人来杰进行了一场关于绳驱、遥操、模型与市场的深度对话。

以下为智客ZhiKer与來杰对话全文,略有删减

关于绳驱技术

智客ZhiKer:星尘智能为何选择绳驱作为核心传动技术?它与传统刚性传动相比,核心突破在哪?

来杰:选择绳驱,本质是回归“机器人像人一样工作”的第一性原理——绳驱模仿人类肌腱的传动逻辑,能实现比刚性机械臂更灵活的动作控制,尤其在力透明度和安全性上有本质突破。

力透明度的关键是“感知反馈”,比如盲人开门不用计算轨迹,靠手部力感就能完成,而传统机器人只依赖视觉,精度卷到0.01毫米仍解决不了现实问题。我们的绳驱机器人能通过检测绳上拉力,实时感知关节受力,像盲人一样“摸”着完成动作,比如开门时压把手、旋转、推拉的连贯反馈,100%解决这类任务。

安全性上,绳驱能吸收碰撞冲击力——电机被绳子包裹,机器人就算天天敲桌子也不会坏,而传统刚性传动产品怕震动、不敢“粗放使用”。我们去年8月完成原型机,今年6月搭完产线量产,7月就整机下线发售,是全球首家做到绳驱机器人量产出货的。

智客ZhiKer:绳驱技术常被质疑“弹性形变影响精度”“寿命短”,星尘是如何解决这些工程难题的?

来杰:这两个问题要靠“材料+算法”。首先是材料,我们早期调研发现,全球电梯全是绳驱,能拉3.6吨的轿厢,安全性经过几十年验证。但机器人用绳不能照搬电梯绳:高分子材料(如大力马)弹性太好、易蠕变,金属绳弯折易疲劳断裂。我们最终选了特定型号的钢丝绳,靠选型和工程经验解决寿命问题,实测连续多任务运行寿命能到3.2-6.2年,超期后还能模块化更换小臂、关节等零件。

精度方面,没补偿算法时,绳的弹性会导致3-5毫米误差,但我们通过“预标定+实时补偿”算法,提前测算绳的“力-形变”关系,电机实时调整拉力,最终把误差控制在正负0.03毫米。

另外,我们还设计了“差分并联机构”:比如一个关节的转动由两个多个电机共同驱动,各分担50%,性能反而比单电机提升一倍,还避免了传统串联电机“一个干活、一个闲置”的浪费。

智客ZhiKer:绳驱技术目前的应用边界在哪?为什么其他企业难复制?

来杰:绳驱的优势在“人居场景”,比如家庭、商业服务,因为它的单臂额定负载上限我们定在10千克(平举),提东西能做到更重——这是参考人类劳动保护标准(15千克以上需工具辅助),超过这个负载,比如重工业搬运,绳驱的弹性会导致晃动,反而不如谐波减速器。

其他企业想复制,要跨两道坎:一是结构专利与工程经验,我们的绳驱关节是结构化设计,拆小臂、装电机、穿绳的流程经过我们在腾讯时期的长期选型验证,友商就算仿结构,至少要半年到一年;二是补偿算法,从材料标定、建模到真机实验,形成闭环需要1.5年以上,我们的算法跑在自研驱动板上,这是底层壁垒。今年WRC上有人全程录我们的绳驱结构,也会来排队体验遥操,但光抄硬件没用,算法和工程细节才是核心。

关于遥操和RUI

智客ZhiKer:星尘提出“本体层-RUI层-模型层”三层产品矩阵,其中RUI层(Robot UI)被称为“机器人的GUI ”,它具体解决什么问题?

来杰:早期个人电脑靠GUI(图形交互界面)普及,因为命令行普通人用不了;现在机器人也一样,光有硬件(本体层)和AI模型不够,得有一层让“人人能上手”的交互界面,这就是RUI层。它的核心是遥操作,分近程(VR挂在脖子上,第三视角)和远程(VR戴在头上,第一视角)两种,本质是“让机器人成为人的数字分身”。

比如有个美国化学老师提了两个需求:一是实验室穿防化服只能待1小时,用RUI层遥操,他在玻璃房外就能控制机器人;二是学生要2小时看一次细胞培养皿,连续72小时守着,用遥操+定时任务,学生在宿舍就能调参数。还有广州化学研究所,之前去云南湖边采水样,来回要7天,实验才1小时,用我们的远程遥操,现在不用爬山越岭了。

我们还借鉴无人驾驶分级,现阶段是L2级:AI做70%的基础动作,人用遥操兜底30%的复杂决策。用“AI+遥操”既能形成商业闭环,还能在过程中采数据,反哺AI升级到L4(完全自主)。

智客ZhiKer:遥操作的易用性和效率如何保障?比如普通人能快速上手吗?

来杰:我们的遥操设计就是“低门槛”,比如近程遥操用VR+双目摄像头,能看到立体景象,不会像单目那样“捏不准东西”;远程遥操跑通网络,网络延迟已能满足跨国、跨城操作控制(比如北京控深圳的机器人),也都在真实客户场景里直接验证的。

效率上,数采中心测过,友商做一个“抓取-放置”动作要7-10秒,我们只要1秒,因为机器人能跟人动作同频。而且上手快,实习生10分钟就能独立做任务,小朋友玩游戏一样能快速掌握——这就是“人体同构性”的优势,机器人构型和人的身体越像,人越容易默认“自己动一下,机器人也会同步动”,不用额外学习。

另外,我们标配Meta VR,也支持Pico和VisionPro适配,也是从成本和精度综合考虑:Vision Pro的手部识别精度不够,Pico比Meta贵一点,我们要让客户“用得起”,所以优先选性价比更高的设备。

关于模型

智客ZhiKer:星尘提出的“快慢系统”模型,设计初衷是什么?它如何让机器人兼顾“本能反应”和“深度思考”?

来杰:快慢系统是从“端侧算力不足”的实际痛点来的。去年我们在4090上跑模型很流畅,但放到移动机器人端侧,算力不够导致动作卡顿——这时候我们发现,机器人的“决策”和“动作执行”不需要一个频率:慢系统负责决策,比如“把东西放进抽屉”,1秒一次就够;快系统负责“下意识动作”,比如抓东西时的细微调整,需要高频响应。

这就像人:妈妈打毛衣不用过脑子(快系统),但抽屉被关上时,会立刻停下重新规划(慢系统)。慢系统我们用LM模型+Vit做任务编排,快系统则融入力觉、触觉反馈,比如抓杯子时,快系统能实时调整力度,避免掉地上。去年年底我们做这个系统时,刚好Figure发布Helix也是类似思路,说明这是从实际需求出发的共性方向,不是纯概念。

智客ZhiKer:星尘的“全身VLA模型”和行业内常见的“桌面机械臂模型”有什么区别?元技能迁移能力又是如何实现的?

来杰:行业里很多VLA模型只做“桌面场景”——比如固定摄像头拍桌子,机械臂拧瓶盖、叠衣服,这不叫“通用”。我们的全身VLA是“以机器人全身为中心”,下半身能移动协同、上半身能协同操作,比如收东西、倒垃圾,整个感知和动作是连贯的,不是局限在桌面。

元技能迁移的核心是“语言标注+特征提取”。比如我们采集一堆“铲东西”的数据,都标上“铲”的标签,模型会提取“铲”的核心特征——比如手腕发力角度、手臂运动轨迹。之后就算给它开瓶器,它也能识别“这是能铲的工具”,尝试用开瓶器铲瓜子;学会用一种铲子后,换其他形状的铲子也不用重新训练,甚至能自己调整动作适应新工具。之前我们测试时,没训练过开瓶器的模型,居然能用它铲香蕉片,还想把碗铲满,这就是迁移能力的“涌现”。

智客ZhiKer:目前AI模型训练的数据策略是什么?触觉传感器这类技术为什么暂时没大规模应用?

来杰:我们的数据策略是“真机为主,多源融合”。现在有几十人的数采团队24小时采真机数据,因为真机数据的价值不会降,而合成数据、互联网数据(比如数字人骨骼数据)成本会快速下降,我们会把这些数据结合起来用——比如用合成数据换桌面、换工具,增加模型泛化性。数据管线已经实现“采标-训练-产出”自动化,研发只要把模型部署到机器人上就能验证。

触觉传感器我们其实做过预研,我联创之前是达芬奇手术机器人的触觉专家,但现在遇到的问题是“模型不吃触觉数据”:不同触觉传感器的一致性差,抓东西时力度、角度的细微差异,都会导致数据噪声大,训出来的效果不稳定。我们买了全国能买到的触觉传感器测试,结果都不理想,所以现在把它归为预研方向,等AI模型能明确“需要什么样的触觉反馈”,再针对性攻克,这也是我们“Design for AI”的理念——先让AI告诉我们“要什么”,再做硬件设计。

关于商业化

智客ZhiKer:星尘目前的商业化场景主要集中在哪些领域?优先级是如何划分的?

来杰:我们的商业化分两类:一类是“情绪价值+功能价值”结合的场景,这是我们重点投入的——比如和京东合作的商圈机器人,既能做咖啡(功能),又能互动娱乐(情绪);央视买了我们的机器人组“小央乐队”,在深圳机场、国家大剧院表演指挥,这就是把具身智能和文化娱乐结合,玩出新玩法。这类服务很快也会有大的订单公布。

另一类是和合作伙伴共建的场景,比如和仙工智能合作物流分拣——我们出半身机器人,他们出AGV,一起做适配,10月底会有完整方案展出;还有深圳养老院的探索,尝试用机器人做辅助护理。优先级上,我们先做“能快速形成闭环”的场景,比如实验室遥操、商圈服务,这些场景需求明确,AI+遥操的模式能快速落地。

智客ZhiKer:您提到星尘要做“增量市场”,而不是抢存量市场,能具体解释一下吗?

来杰:增量市场有两个核心:一是“放大人类能力”,比如有个化学教授说,他的博士生有很多实验想法,但要自己动手做,没时间搞研发——如果机器人能帮他们做实验,博士生就能专注于思路设计,这就是让“一个人的价值变大”;二是“打破时空限制”,不同地区的人力成本有差异,但不可能把偏远地区的人都调到大城市干活,有了遥操机器人,偏远地区的人能远程控制大城市的机器人做分拣、护理,这就打开了人力供给的瓶颈,不是抢现有工人的活,而是创造新的劳动机会。

智客ZhiKer:家庭场景是具身智能的终极目标之一,星尘对家庭机器人的定位是“远程专家分身”,这和“全自动家庭助理”有什么不同?

来杰:我们不认为现在能做“全自动家庭助理”——开放式家庭场景太复杂,机器人很难应对所有突发情况。但“专家数字分身”是现阶段能落地的:比如你出差,家里的猫没人喂,带个VR或用电脑,远程控制机器人给猫添粮、换水,这时候机器人传递的不只是“喂猫”的功能,还有“你在照顾猫”的情绪价值。

之前我们调研发现,老人更希望“女儿远程控制机器人帮自己削苹果”,而不是“机器人自动削苹果”——因为前者有亲人的“温度”,后者是冷冰冰的机器。所以家庭场景的第一步,是让机器人成为“人的延伸”,而不是“取代人”。价格上,北美调研显示8000-10000美金是家庭能接受的范围,国内未来会通过供应链优化降本,让更多人用得起。我们很快也会发布一个性价比极高的新一代产品。(文|智客ZhiKer,作者|郭虹妘,编辑|陶天宇)

更多对全球市场、跨国公司和中国经济的深度分析与独家洞察,欢迎访问 Barron's巴伦中文网官方网站

(来源:钛媒体)