OpenAI千億級合作遍地開花,資金從哪來?原創

OpenAI千億級合作遍地開花,資金從哪來?

原創

日期:2025年10月14日 下午4:28作者:毛婷 編輯:Danna

OpenAI與博通(AVGO.US)傳聞已久的合作終於擺上桌面。

兩家公司於10月13日聯合官宣了這一合作關繫:OpenAI將與博通合作建設10吉瓦定製AI加速器項目,其中OpenAI將負責加速器與繫統的設計,而博通則共同參與開發部署。

OpenAI表示,通過自研芯片與繫統,其將可把前沿模型與產品研發經驗直接植入硬件,釋放更高階的智能能力。在OpenAI自有設施及合作夥伴數據中心部署博通以太網及其他連接解決方案的機架,將可滿足全球對AI算力需求激增。

雙方已就AI加速器的共同開發與供應達成長期協議,並簽署包含AI加速器及博通網絡解決方案的機架部署條款清單。博通擬於2026年下半年啓動AI加速器及網絡繫統機架的部署工作,預計於2029年底前完成全部部署。

博通成為最大得益者?

博通致力於設計、開發及供應涵蓋半導體、企業軟件及安全解決方案的廣泛產品,其優勢是以定製芯片和以太網技術為基石,通過全棧解決方案綁定頭部客戶,在AI時代將計算、網絡、軟件深度整合,也因此成為生成式AI浪潮的最大得益者之一,超大規模雲服務商爭相採購其企業級定製AI芯片(即XPU)。早前,博通曾在財報電話會議中確認獲得某客戶百億美元訂單,引發其股價的大漲,傳聞這名客戶為OpenAI,但博通高管否認了這一說法。

博通與OpenAI官宣的這項交易並沒有公佈財務細節,但博通的股價仍大漲9.88%,今年以來的股價累計漲幅高達54.95%,市值突破1.68萬億美元。

OpenAI的攤子越鋪越大

自9月下旬以來,OpenAI持續與全球頂尖的科技巨頭達成巨額交易。

今年年初,OpenAI與甲骨文(ORCL.US)和軟銀在特朗普的見證下組建「星際之門」朋友圈,承諾投資5,000億美元建設10吉瓦算力。今年7月,OpenAI與甲骨文達成協議,將為「星際之門」新增4.5吉瓦算力,雙方未來五年合作規模將突破3,000億美元。而在9月23日,OpenAI與甲骨文和軟銀共同宣佈在「星際之門」計劃框架下新增五處美國AI數據中心基地,將與德州的阿比林旗艦基地及CoreWeave(CRWV.US)合作項目發揮協同效應,使「星際之門」計劃未來三年的規劃容量突破7吉瓦,投資總額超4,000億美元,並有望趕在2025年底前達成5,000億美元、10吉瓦總投資承諾的目標。

10月1日,OpenAI與三星和SK海力士建立新的戰略合作夥伴關繫,作為OpenAI「星際之門」計劃的延伸,三星電子與SK海力士將加速擴產先進存儲芯片,目標是實現每月90萬片DRAM晶圓的產量,以支撐OpenAI先進AI模型的運行。

不過最受矚目的,還是OpenAI與當前AI芯片兩大供應商的交易。

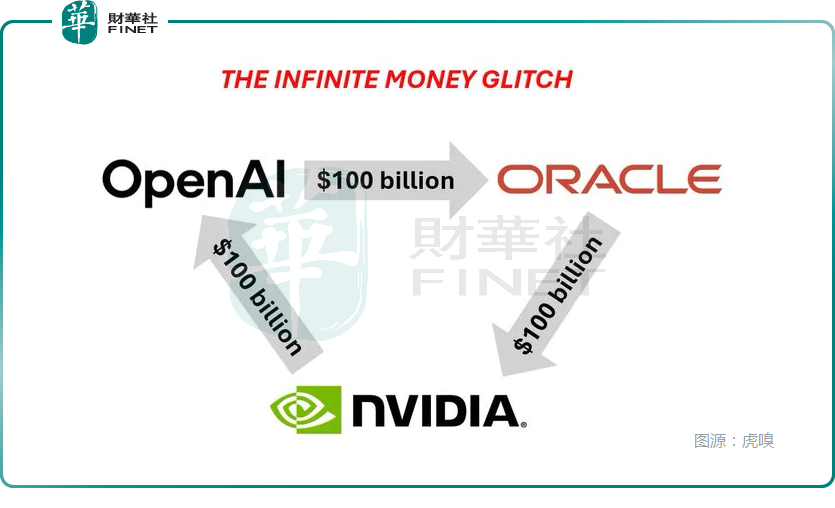

2025年9月22日,OpenAI宣佈與英偉達(NVDA.US)達成戰略合作夥伴關繫,英偉達向其投資千億美元,而OpenAI則通過英偉達構建並部署10吉瓦的AI數據中心,為OpenAI的新一代AI基礎設施投入數以百萬計的GPU,其中首個吉瓦的英偉達繫統將在2026年下半年通過英偉達的Vera Rubin平台部署,換言之,英偉達向OpenAI投資的千億美元,最終將成為OpenAI支付給英偉達購買AI芯片和服務的費用。

10月6日,OpenAI與超微半導體(AMD.US)宣佈達成6吉瓦算力協議,AMD將為OpenAI下一代AI基礎設施部署多代AMD Instinct GPU。首批1吉瓦規模的AMD Instinct MI450 GPU集群計劃於2026年下半年啓動部署。據行内專家估算,這項芯片供應交易的貨值為900億美元。

作為協議組成部分,為進一步強化戰略協同,AMD已向OpenAI發行可以每股0.01美元名義行權價認購1.6億股普通股的認股權證,該權利將隨特定里程碑達成分批生效。首期權益隨首批1吉瓦部署激活,後續權益將隨採購規模擴大至6吉瓦逐步釋放。權證生效還與AMD達成特定股價目標、以及OpenAI實現規模化部署所需的技術與商業指標緊密關聯。

需要注意的是,AMD當前的股價為216.42美元,OpenAI若悉數行使全部權證,則可免費獲得價值346.27億美元的AMD股份。換言之,AMD為了拉攏OpenAI這個客戶,不惜「貼股」達成買賣,OpenAI可通過行權並出售AMD的股份套現,來支付給AMD。

再加上這次與博通的合作,OpenAI在短短三週内就達成了超過30吉瓦的算力部署,而根據CNBC的報道,OpenAI當前運營的算力只有2吉瓦。根據早前黃仁勳等透露的一些數據,1吉瓦數據中心的成本大約為500億美元,其中350億美元用於芯片,這意味著30吉瓦的數據中心總成本可達1.5萬億美元,其中芯片成本或達到1.05萬億美元。

從以上的交易來看,「星際之門」的費用可能由軟銀通過其在金融方面的專長來融資埋單,而英偉達和AMD傾向於通過入股或「貼股」為OpenAI輸血,再由OpenAI出資購買其產品,對於與存儲芯片供應商和博通的交易,OpenAI均沒有披露財務條款,未知這份賬單是否由OpenAI支付,但可以預計,即使有英偉達、軟銀等大佬的資助,OpenAI為組建算力、運營和研發,仍需要巨大的資本支持。

OpenAI表示其週活躍用戶已突破8億,並且獲得了全球跨國企業、中小企業和開發者的廣泛應用,但就算有如此多的用戶,OpenAI的收入似乎並不足以支撐其投資,其收入主要來自訂閱、API接口許可費、企業定製解決方案、廣告業務等。

The Information早前曾透露,OpenAI今年上半年或錄得收入43億美元,較2024年全年營收還要高出16%,其今年的目標或是要實現130億美元的年收入。即便如此,該機構預計,OpenAI的2024年研發開支或達到25億美元,2025年上半年更飙升至67億美元,遠超其產生的收入,以此來看,要支付數以千億計的資本開支,仍是杯水車薪。

當前,OpenAI的估值或達到5,000億美元,超越字節跳動和馬斯克的航天公司SpaceX,成為全球估值最高的獨角獸,但其5,000億美元是建立在AI未來的強勁增長預期上,其最大股東或仍是微軟(MSFT.US),但通過與英偉達、AMD、軟銀等的合作和深度股權綁定,後者不僅與其擁有密切的業務往來,還鎖定了股權的利益關繫。

一旦OpenAI的投資回報不如預期,宏大的藍圖出現裂痕,其引發的連鎖反應可能席卷整個科技行業,甚至演變成一場波及全球資本的科技泡沫。

巨頭的押注與潛在的隱憂

OpenAI的「攤子」之所以能越鋪越大,核心在於其成功地將自身塑造成了AI時代的「關鍵資產」,吸引了各大巨頭不得不下注的「牌桌」。微軟需要它來鞏固雲業務和Copilot生態;英偉達和AMD需要通過它的認證來證明其GPU(及未來CPU/GPU)的競爭力;博通等基礎設施供應商則依賴其巨額訂單來驅動增長。軟銀等財務投資者更是將其視為抓住下一代技術浪潮的船票。

這種深度綁定看似穩固,實則暗藏風險。

從合作方層面來看,英偉達、AMD、軟銀等「輸血者」首當其衝。

英偉達千億美元投資本質是「以投資換長期芯片訂單」,若OpenAI算力需求不及預期,不僅千億美元投資難以收回,還可能導致英偉達GPU產能過剩——要知道這筆投資對應的10吉瓦數據中心,需數百萬顆GPU支撐,一旦部署放緩,英偉達的芯片庫存、營收增長都會直接承壓。

AMD向OpenAI發行的1.6億股認股權證,行權價僅0.01美元,若OpenAI因資金問題無法完成6吉瓦算力採購,或AMD股價因合作不及預期下跌,OpenAI將無法行權,AMD「以股權換大客戶」的策略將落空;更關鍵的是,AMD為適配OpenAI需求投入的GPU定製研發成本,也將成為沉沒成本。

軟銀作為「星際之門」的早期參與者,其對數據中心的基建投資依賴OpenAI的長期租賃訂單,若OpenAI縮減部署規模,軟銀在俄亥俄、德州的站點建設可能陷入「建成即閑置」的困境,前期土地、硬件投入難以變現。

對博通而言,雖未披露財務細節,但風險隱藏在「長期協議」的綁定中。博通為OpenAI定製的AI加速器與以太網機架,需匹配OpenAI自研繫統的技術標準,屬於「非通用化產品」——若OpenAI因資金或技術調整放棄部分部署,博通已投產的定製芯片、機架組件可能無法轉售給其他客戶,導致產能浪費。

從OpenAI自身來看,攤子鋪得越大,資金鏈斷裂的風險越高。當前其年收入目標僅130億美元,卻要支撐千億級的資本開支,即便有合作方的「股權補貼」「延遲付款」等靈活條款,仍需依賴外部融資填補缺口。若未來AI應用市場增長放緩、面對競爭不得不「卷」價格,導致企業客戶減少ChatGPT API採購或是壓價、消費者對訂閱服務的付費意願下降而轉向性價比更高的同類產品,OpenAI的營收增長將失速,進而無法吸引新的VC/PE投資。

一旦外部融資渠道收緊,OpenAI可能陷入「拆東牆補西牆」的惡性循環:要麽縮減算力部署,要麽暫緩模型研發,導致技術叠代落後於谷歌Gemini、Anthropic Claude等競爭對手,形成營收下滑—研發停滞—市場份額流失的負面循環。

更深遠的影響可能波及整個AI產業鏈。

OpenAI作為全球AI行業的「標桿企業」,其大規模算力投資原本是帶動芯片、數據中心、存儲等上下遊產業增長的重要引擎——三星、SK海力士為支撐其需求計劃每月擴產90萬片DRAM晶圓,若OpenAI採購放緩,存儲芯片市場可能從「供不應求」轉向「供過於求」,三星、SK海力士的擴產計劃或被迫擱置,進而影響整個半導體行業的產能規劃。

此外,OpenAI的高估值也帶動了一批AI獨角獸的融資熱情,若其投資回報不及預期,資本市場對AI行業的信心將大幅降溫,中小AI企業的融資難度會陡增,整個行業可能從「狂熱擴張」回歸「理性收縮」,甚至引發AI領域的「退潮效應」。

當然,OpenAI並非毫無緩衝空間——其8億週活用戶、與微軟的深度合作仍是「安全墊」。但問題在於,當前的投資規模已遠超「用戶基數」能支撐的合理範圍:8億用戶帶來的營收,連維持現有模型的訓練成本都顯緊張,更遑論支撐新的算力部署。若OpenAI不能在未來1-2年内找到營收規模化增長的突破口(比如推出高附加值的企業級AI解決方案、探索更多的變現模式),終將面臨要麽兌現增長、要麽被迫收縮的抉擇。而無論哪種結果,與其深度綁定的合作方、依賴其拉動的產業鏈,都將為這場不確定性「買單」。

(来源:财华社)

相關文章

- 10月8日

- OpenAI投大單,AMD兩天狂漲27%!「循環投資」引擔憂

- 10月3日

- 特斯拉Q3交付超預期,股價卻向下!投資者因何不買賬?

- 9月25日

- 中美AI估值博弈:港股龍頭的硬核破局

- 9月25日

- 科技巨頭「循環投資」轉起來!科技股是否在「吹泡沫」?

- 9月24日

- 年内股價瘋漲近100%!美光科技最新季業績繼續狂飙?

- 9月23日

- 千億綁定OpenAI,英偉達圖什麽?

- 9月19日

- 英偉達50億投英特爾,圖啥?

- 9月11日

- 【深度】從甲骨文看雲基建市場的權力遊戲

- 9月11日

- 退市警報解除!賈躍亭攜FF絕地求生,這次真要成了?

- 9月10日

- 雲業務預期爆表,甲骨文盤後大漲28%,「AI信仰」再掀狂瀾!