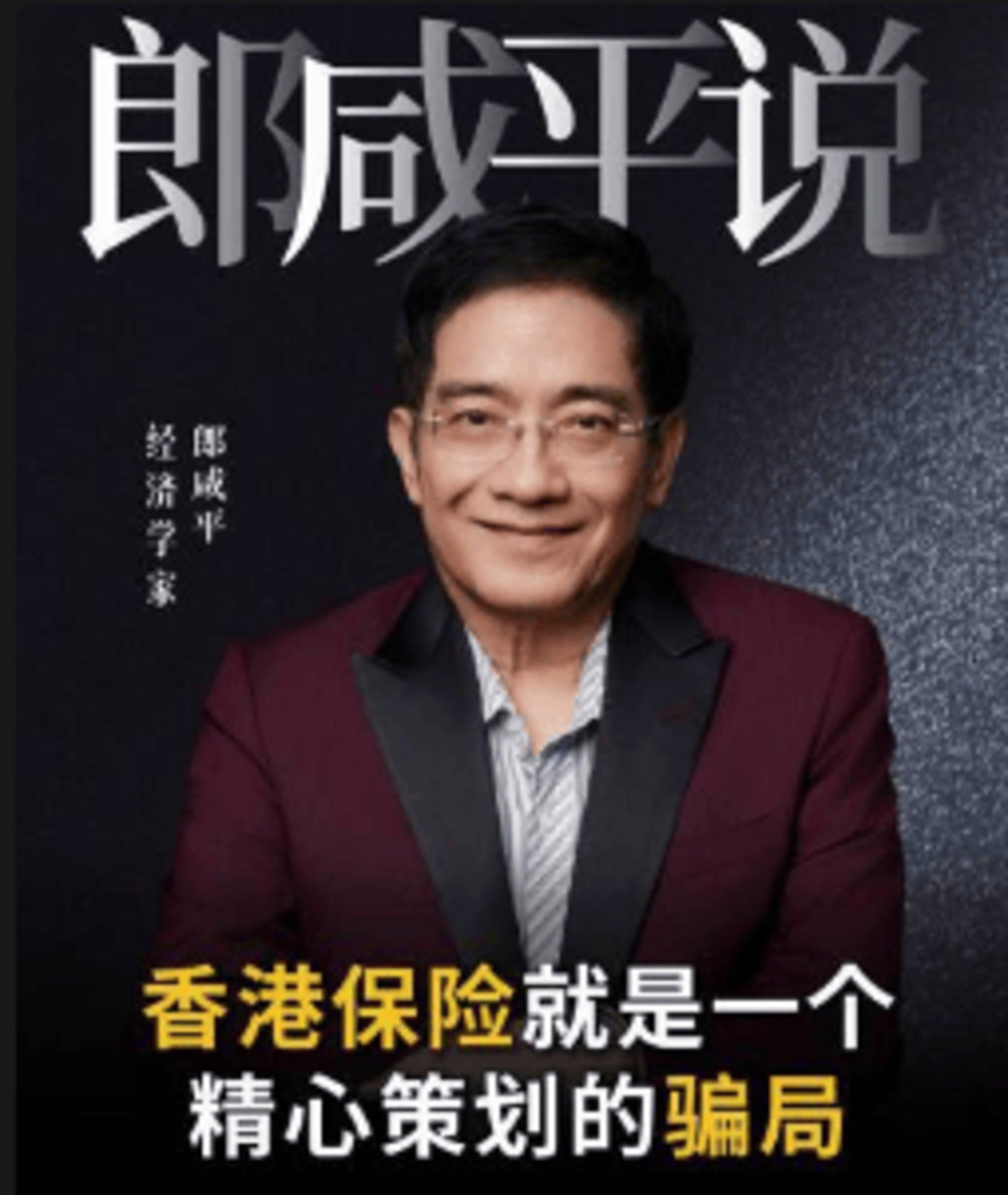

郎咸平炮轰香港保险为“骗局”,友邦冲上风口浪尖

文 | 阿尔法工场金融家

“香港保险是精心设计的骗局。”

7月5日,香港中文大学前讲座教授郎咸平,在社交媒体“炮轰”香港保险“七大坑”,将火爆的赴港投保推上风口浪尖。

而在当天,香港各大保险公司的签单室,甚至尖沙咀的酒店大堂,都挤满了前来投保的内地客。

疫情之后的2023年,港险面对内地用户重开,竞争白热化,驱使险企将预期收益率越推越高。以港险“一哥”友邦保险(01299.HK)为首的“盈御多元计划”,将“百年收益率”推至7%水平。

这里的“百年收益率”,指的是部分长期储蓄型港险产品,通过复利计算所展示的潜在收益率,是基于假设100年的投资回报率。

为避免失控,香港保监局在今年出手压降演示利率,不得超过6.5%。但友邦反应迅速,高调“卡线”推出新产品,转而比拼“更快回本”和“更高早期收益”。

巨头与监管的“猫鼠游戏”,凸显激烈内卷下的焦虑与风险,以及港险高收益承诺背后的重重隐忧。

01 “朗说的诱惑”

郎咸平在视频中,尖锐指出香港保险的核心问题:所谓7%的稳健回报难以实现、收益承诺不确定性高、提前支取惩罚重等。其言辞虽显偏激,却点中了要害。

“回报7%”,曾是港险销售的金字招牌。郎咸平戏谑道,要看到这7%,得活到100岁,“难如登天”。

据金妹妹了解,情况确实如此。

港险市场自2023年以来,竞争达到白热化。更高的收益、更灵活的保单提取和更华丽的功能,俨然成为产品的标配。

以“港险一哥”友邦保险为例,其主推产品盈御多元计划,将百年预期收益率,从之前的6.5%推至7%的水平。

但这7%的预期收益率,正如郎咸平所说,不确定性极高。

不确定的原因,在于保单的收益来源大头,被压在了权益类资产上面。

例如,该产品保单的资产中,权益类投资比例高达75%。这样做的目的,当然是为了拉升整体收益率的关键指标——演示回报率。

相应地,保单收益中的“确定性部分”——保证收益率被压到极低。长期来看,该产品保证收益率年化不到0.5%,几乎只能确保客户拿回本金。

换言之,客户在计划书上看到的“美好前景”,大部分是建立在乐观假设上的非保证收益。

包括非保证部分在内能兑现多少,还要看分红实现率。

今年,友邦大规模宣传的,多数是近几年发售的产品,其2024年的分红实现率高达100%。

然而,值得注意的是,其10年前发售的产品,收益表现已露疲态。

比如,友邦2015年发售的产品充裕未来,2024年的分红实现率已从上一年的97%降至93%。

此外,就郎咸平所言,收益主要靠后期复利、提前支取会有“惩罚”,金妹妹也是认可的。

香港目前热销的保单,多为英式分红机制。即红利一部分直接派发,另一部分作为终期红利以复利方式累积到保额中,令长线收益看起来如滚雪球般可观。

但若提前支取,等同于放弃未来的复利增值部分。客户实际拿到手的钱,将大打折扣。

同时,占大头的终期红利随投资市况波动,只有在领取时才能确定最终金额。未来市场不佳时,这些漂亮的演示数字很可能“变脸”。

而郎咸平没有提到的一点,也是更该警惕的,是港险“高收益”背后,风险被低估。

从香港保单的设计看,保单生效初期,现金价值(即退保时能拿回的钱)主要来自保证部分,相对稳定。但随着时间推移,非保证部分占比增加,现金价值的波动性会显著加大。

这种设计,导致客户很容易忽视风险。在销售时,代理人往往只强调7%复利的诱惑,对其实现条件和潜在波动,轻描淡写甚至避而不谈。

02 监管的“猫鼠游戏”

7%的演示收益率,不仅拉高了客户预期,更引爆了香港保险市场的恶性竞争,最终招致监管干预。

今年2月,香港保监局发布《分红保单利益演示利率上限指引》,要求自2025年7月1日起,港元和非港元分红保单的最高演示年回报率,分别不得超过6%和6.5%。此举旨在遏制保险公司利用激进的投资假设进行营销,推动行业回归稳健经营。

保监局执行董事(长期业务)吕愈国撰文指出,近年来业界为了招揽业务夸大预期回报,如果放任这种趋势,一旦投资环境转差导致更多产品无法兑现高演示回报,势必引发客户投诉和信任危机,损害香港保险业的声誉与稳定。

面对监管新规,友邦香港反应迅速,几乎在6.5%上限生效的同一天,端出了一款“更诱人”的新品:“环宇盈活”储蓄计划。

这款产品,虽将演示利率控制在6.5%上限内,却巧妙地调整了产品结构,主打“更快回本”和“更高前期收益”,号称“重新定义储蓄保险的价值标杆”。

官方宣称,在第30个保单年度,该产品即可实现IRR(总内部回报率)6.5%,相比友邦过往旗舰储蓄险产品,大幅提升了中短期预期回报。

然而,这一举动,被业界视为“换赛道继续卷”。

监管设定演示利率上限的初衷,是给无序竞争踩刹车,让险企放慢乃至摆脱对“高收益噱头”的追逐。

友邦却在收益率上限“迫降”同时,转而比拼回本速度和早期利益。这被市场人士质疑为变相违背监管意图,通过新的营销点刺激销售,恐陷入“饮鸩止渴”的循环。

尤其是,对刚在6月抢买7%旧产品的客户来说,看到较短年限内有更佳回报的新产品,不少人颇为意外和不满,直呼“被背刺了”。

监管新规的效果因此被打折扣,消费者也陷入迷茫:今天买入的“最优”产品,明天可能就被更新的计划超越。

03 “业绩是现任的,包袱是后人的”

友邦激进的“环宇盈活”,只是港险市场“内卷死循环”的微缩景观。

当下的香港保险市场,所有公司都卷入近乎搏命的肉搏战,友邦也好,保诚(02378.HK)、宏利(00945.HK)也罢,无不在激烈厮杀中角力。

一旦有公司推出更具吸引力的方案,其他公司若不跟进,客户和份额就可能流失,短期业绩必然落后。结果就是一场看不到尽头的“军备竞赛”。

透视港险“乱战”,不难发现友邦与一众香港保险管理层的焦虑心态。

尽管保费规模和利润连年增长,加上120 亿美元回购计划,友邦仍未能获得资本市场的“掌声”。

恒生指数水涨船高,友邦的股价一直持续震荡。当前仅相当于2021年高点的70%。

究其原因,还是友邦的增长幅度放缓。

比如,反映公司承保业务质量的新业务价值,与2019年水平相当。为了交出亮眼的财报,继续“卷”,成为友邦不得已的选择。

在业绩会上,友邦管理层也承认,香港等市场竞争激烈,各渠道需要不断创新产品和服务以保持领先。

至于二三十年后,这些保单能否兑现演示的回报,恐怕已非当前管理层所关心——若真有什么风险,管理层可能早已换了几茬。

正如业内所调侃:“业绩是现任的,包袱是后人的。”

短期业绩争夺战,暗藏着行业长期风险。但在业绩压力下,“刹车”成了无人敢做的选择。

在内地利率下行的大背景下,赴港抢购港险潮,更需警惕狂热后的风险余波。

监管层警告,内地客户对港险产品并不熟悉,如果销售过程中信息不对称、夸大收益,那么将来实际回报不达预期时,埋单的很可能还是内地监管——因为受骗的内地客户,最终会寻求内地监管部门介入。

(来源:钛媒体)