浙商银行的「失速」与「转向」

文 | 市值榜,作者 |齐笑,编辑 |嘉辛

浙商银行不再是“浙系一哥”了。

浙系三杰中浙商银行是全国性股份制银行,宁波银行和杭州银行是城商行,之前浙商银行是老大哥,今年中报,无论是总资产规模还是营业收入,浙商银行都被宁波银行反超。

随着三季报的出炉,“掉队”趋势得到进一步确认。

浙商银行前三季度489.31亿元,同比下降6.78%;归属于股东的净利润116.68亿元,同比下降9.59%。单看第三季度,表现更为疲软,营收同比下降8.88%,净利润跌幅达18.45%。

从业绩来看,浙商银行正经历着增长动力不足的考验,也不符合与行业整体的趋势。

根据券商分析师的统计和测算,前三季度42家A股上市银行实现净利润同比增长1.5%—1.6%,增速较2025年上半年提升0.7—0.8个百分点。

摩根士丹利亚太分析师团队判断,国内银行股即将在三季度完成周期触底,这是中国金融体系首次在没有大规模刺激政策下实现的"自然周期性触底"。

今年早些时候,当时的董事长陆建强在股东会上提出了2025年的业绩目标:所有项目,跑赢股份制银行平均数。

如今,陆建强已卸任,但立下的Flag,继任者还是要努力完成。

一、利息收入与非利息收入双杀

过去几年,商业银行的净息差经历了一轮漫长的下行。这个衡量银行盈利能力的核心指标,已从2020年末的2.10%逐步回落至今年二季度末的1.42%,创下历史新低。

持续收窄的息差,记录了银行业为助力复工复产、支持实体经济而不断让利的历程。

物极必反。

当净息差低到一定程度的时候,保护银行合理息差和利润就成了下一阶段的重要目标。近日,“支持银行稳定净息差”“保持银行合理息差和利润”被频频提起。

A股上市银行三季度也有净息差企稳的迹象。截至二季度末,全国商业银行的净息差为1.42%,较一季度末的1.43%略有下滑。

据申万宏源分析师测算,三季度上市银行净息差持平于年中的1.5%;中金测算出,2025年三季度上市银行模拟净息差为1.32%,与上半年持平,为2022年以来首次,并指出,这意味着“持续四年的息差下行趋势出现阶段性企稳”。

简单来说,就是二季度小幅下滑,第三季度环比回升。

浙商银行净息差的企稳可能会来得更晚——第一季度、上半年、前三季度净息差分别为1.76%、1.69%和1.67%。

前三季度净息差为1.67%,虽略高于行业均值,但同比仍有13个BP的下降。这直接导致其利息净收入同比下降3.2%。

拆分资产负债两端,可发现拖累浙商净息差的,更多是在负债端。

在资产端,早期浙商银行的打法是“高风险定价覆盖高负债成本”,比如2020年—2024年,浙商银行的贷款收益率要明显高于行业均值,现在仍然有一定程度的领先。但考虑到浙商银行目前的战略是“低风险、均收益”的策略,后续资产端或许不再有显著优势,而需要负债端的改善。

浙商银行的存款基础相对薄弱,负债成本较高。

半年报显示,浙商银行的平均计息负债成本率达到了1.95%,处于较高的水平,最低的是邮储1.26%,浙系另外两家银行,杭州银行和宁波银行分别为1.87%、1.79%,1.95%也高于股份行平均值约14个BP。

以负债端的吸收存款为例,浙商银行吸收的存款中,付息成本更高的定期存款占比较高。以存款平均余额来算,2024年上半年,活期存款占比仅为31%,2025年上半年进一步下降为22%,杭州银行和宁波银行分别在40%和33.4%。

这种依赖高成本定期存款的负债结构,直接挤压了息差空间。管理层在业绩会中也坦言,净息差“仍处下行通道”,但强调降幅已较去年“明显收敛”。

净息差处于下行通道,是低利率环境下银行不得不面临的挑战。在需求偏弱、负债成本“居高不下”的背景下,扩大信贷,要么接受息差进一步受损的风险,要么接受风险进一步提升的可能。

东方不亮西方亮。低利率环境也会带来一些机会,比如购买债券等金融投资机会。

债市的波动自然也影响着浙商银行的非利息收入。2024年,浙商银行的其他非利息净收入(最重要的两项是投资收益、公允价值变动净收益)达到180.06亿元,同比增长61.7%,比当年的营业利润还要高。

到了今年,债市收益率上行,与去年前三季度呈现相反的态势,非利息净收入同比下降14.3%,而且第三季度下滑幅度更大。受承诺及担保类、承销及咨询类业务收缩等因素影响,浙商银行手续费净收入也阶段性承压。

于是就形成了浙商银行利息与非息收入的“双杀”局面。

二、告别规模高增长之后

在净息差收敛的过程中,保障净利息收入常见的着力点是扩张信贷规模,也就是以量补价。今年前三季度,45家上市银行中有25家实现了利息净收入的增长。

业内人士指出,成功以量补价的银行中,有一类是借助区域需求相对更有韧性特点的江浙银行。而以量补价并不符合浙商银行当前的战略。

之前,浙商银行奔跑的速度并不慢,2019年—2023年,总资产规模的年复合增长率达到了15%左右。

在快速增长的过程中,浙商银行也出现了不少问题。比如,浙商银行被牵涉进了乐视、北大方正、康美药业、安信信托和亚太药业等多起爆雷或违约事件中。

为了扔掉历史包袱,快速化解风险,浙商银行必须加大不良资产的处置力度、增加资产减值的计提。浙商银行的信用减值损失一年比一年高,从2019年的189亿元增加到2024年的282亿元,2024年的282亿元占到收入的40%还多。

进入2025年,浙商银行提出,“再也不一味追求规模情结,再也不走‘垒大户’的老路,再也不关注短期业绩、‘挣快钱’”,所以今年浙商银行明显慢下来了,到9月底,总资产只有3.44%的增长,收入和利润都下滑了。

慢下来之后,浙商银行的资产质量有所改善。

截至9月末,浙商银行不良贷款余额256.61亿元,比上年末增加1.67亿元;不良贷款率 1.36%,比上年末下降0.02个百分点,和年中持平。

纵向比较,浙商银行的不良贷款率从2021年末的1.53%降到现在的1.36%,有显著改善;横向比较,1.36%的不良贷款率在42家上市银行中排名还比较靠后,宁波和杭州都只有0.76%,股份行中的平安银行为1.05%,中信银行为1.16%。

(来源:东方财富Chioce)

从行业来看,截至2025年6月末,浙商银行公司贷款中,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,以及其他行业,不良贷款率明显上升;房地产业务,制造业,交通运输、仓储和邮政业不良贷款率显著改善。

另外一个不乐观的信号是个人贷款不良率上升明显,从2024年末的1.78%提升到了2025年6月末的1.97%。

个人存贷款业务,属于浙商银行零售业务板块,个人贷款不良率也影响这一业务的财务表现。2025年上半年,浙商银行零售银行业务的收入为51.4亿元,但发生的信用减值损失达到56.9亿元,这一板块处于亏损状态,亏损额也比上年同期扩大不少。

正如浙商银行三季度业绩交流会提到的,由于抗经济波动风险能力弱,有效需求不足,部分小微企业和居民的偿债能力恢复还需要一定时间。

而对个人和小微企业贷款方面的风险控制能力,对告别“垒大户”,要“小额分散”的浙商银行来说,正是要加强的关键点。

此外,三季报显示,浙商银行的拨备覆盖率来到了159.56%,比上年末下降19.11个百分点,也是多年低位,这暴露出银行可能正通过消耗以往计提的风险缓冲资金来支撑当期利润,导致其应对未来资产质量波动的“财务安全垫”变薄。

三、新行长的双重压力:转型与合规

可以看出,浙商银行有明显的转型方向——从向规模要发展转为靠质量效益。在关键转型期,战略执行的一致性至关重要,这也是资本市场对其形成稳定认知的核心。

正如陆建强在股东大会上所说,“国有企业的老大一换是不是战略就换?不要说大家担心,我们也担心”。

近几年,浙商银行高管变动频繁。2023年2月,前任董事长沈仁康严重违纪违法;两个月后,前副行长刘龙以“出于个人职业规划的考虑”为由,辞去了浙商银行副行长及董事会秘书的职务;2024年8月,浙商银行行长张荣森被带走调查,董事长陆建强代为履职;年末,刘龙被曝失联。

此外,还有分行行长“出事”的消息。

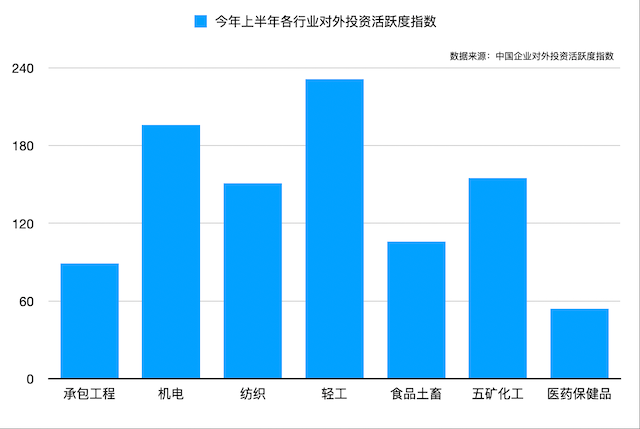

(来源:申万证券研报)

带着化解巨额不良资产任务来的陆建强,也在完成阶段性任务后于今年到龄退休。

如今,新任行长、代董事长陈海强接过的不仅是一张转型蓝图,更有业绩下滑的挑战。与此同时,监管罚单频发所暴露的合规压力,也为其战略的推进增添了变数。

浙商银行近期因多项业务违规连续收到监管部门的罚单,显示出其在合规管理与风险控制方面面临显著压力。

2025年9月,国家金融监督管理总局就"相关互联网贷款等业务管理不审慎"问题,对浙商银行罚没合计1130.80万元。

2025年8月,央行对浙商银行总行开出罚单,给予警告并处罚款295.99万元,涉及到的违规行为多达七项,包括违反账户管理规定、违反商户管理规定、占压财政存款或者资金、违反信用信息采集等相关管理规定等。

此外,浙商银行上海分行也曾于2025年1月因信贷业务、信用卡业务、票据业务、贸易融资业务等领域的多项严重违规,被罚1680万元。

接连的罚单表明浙商银行的合规风险正在积聚,这无疑会增加其运营成本,并对市场声誉造成潜在负面影响。在当前严监管的背景下,如何提升内控与合规管理水平,是其管理层必须严肃应对的挑战。

四、结语

浙商银行的“失速”与“转向”,构成了当前银行业转型的一个典型样本。

它主动告别了以规模论英雄的旧时代,却尚未在质量红利的新战场上建立起稳固的优势。对于新任行长陈海强而言,这不仅是业绩的保卫战,更是一场关于战略定力与执行力的严峻考验。

(来源:钛媒体)