一夜蒸发 310 亿美元!Claude 新工具干翻 IBM 摇钱树,AI 正在清零人类工位

如果你想摧毁一家公司,不需要打败它,只需要让人相信它可以被打败。

截至周一美股收盘,IBM 股价暴跌 13.1%,报每股 223.39 美元,创下 2000 年互联网泡沫破裂以来最大单日跌幅。当天市值从 2408 亿美元跌至约 2087 亿美元,蒸发了约 310 亿美元。

是财报暴雷了吗?不是。是重要大客户跑路了吗?也没有。

这一切的导火索,仅仅是 AI 公司 Anthropic 当天发布的一篇博客,宣布旗下编程工具 Claude Code 可以帮助改造 COBOL 老旧系统,直接戳中了 IBM 最核心、最赚钱的遗留系统咨询业务。

没有人证明 IBM 的生意垮了,但在恐慌的市场面前,已经不需要证据了。

COBOL 是 IBM 的护城河,现在被 AI 盯上了

要理解 IBM 为什么跌得这么惨,得先搞清楚 COBOL 是什么,以及 IBM 靠它赚的是什么钱。

COBOL 是一种诞生于 20 世纪 50 年代的编程语言,今天仍在驱动美国约 95% 的 ATM 交易,以及大量银行、政府、航空系统的日常运转。

IBM 长期销售针对 COBOL 优化的大型主机,并围绕它提供改造和咨询服务。

这门生意之所以赚钱,根源在于改造难度极高。读懂几十年没有文档的老代码,往往要顾问团队花上数年时间。这种高昂的理解成本,就是 IBM 最核心的竞争壁垒。

Anthropic 的博客说,Claude Code 可以自动梳理数千行代码之间的依赖关系,补全那些早已没人记得的工作流文档,还能识别出人工分析师要花几个月才能发现的系统风险。

它进一步宣称,原本以年计的现代化项目,用 AI 可以压缩到几个季度。

当市场听到这个消息后,立刻做出了反应:IBM 那套依赖大团队长期驻场的咨询模式,定价权可能要松动了。

IBM 的处境因此显得格外敏感。

2025 年全年,其咨询业务收入约 210.55 亿美元,基础设施收入约 157.18 亿美元,生成式 AI 累计签约规模也超过了 125 亿美元。当理解遗留代码这件事的成本被大模型显著压低,这些收入的含金量在市场眼中就打了折扣。

有意思的是,IBM 和 Anthropic 其实并不是单纯的对手。

2025 年 10 月,两家公司曾宣布战略合作,把 Claude 集成进 IBM 的开发工具体系,内部有超过 6000 名早期用户报告平均生产力提升约 45%。同一种技术,既可能成为它自我改造的工具,也被看作颠覆 IBM 的武器。

但在抛售情绪主导的当天,市场选择了后者。

IBM 暴跌其实不是这轮动荡的起点。早在 2 月 20 日,网络安全板块就已经经历了一次集体闪崩,那天后来被一些分析师称为软件行业的「黑色星期五」。

导火索是 Anthropic 宣布推出 Claude Code Security。

这款工具能自动扫描代码库中的安全漏洞,生成补丁供人工审查,并将原本由专业安全工具负责的漏洞扫描、软件成分分析等功能,直接内置进了开发者的日常工作流。

市场的反应同样非常强烈。

JFrog 当天单日暴跌 24.61%,因为它的核心业务高度依赖软件供应链的管控,而这恰好是 AI Agent 最容易切入的地方。CrowdStrike、Cloudflare、Okta、Zscaler 等公司虽然主营业务并不是代码扫描,但也因为情绪「传染」出现了明显下跌,整个板块单日蒸发上百亿美元,追踪网络安全 ETF 的 BUG 基金跌至两年多以来的最低点。

当然,不少理智的分析师站出来反驳,说这种抛售毫无逻辑。

比如摩根大通认为,投资者的担忧被过度夸大。Wedbush Securities 的分析师措辞严厉地表示,这是自己职业生涯中见过的「最不合逻辑的交易」。

他们的理由有一定说服力。

AI 在帮助防守者扫漏洞的同时,也在帮助攻击者找漏洞。到 2026 年,黑客已经开始用大模型发起更精准的钓鱼攻击,开发自动化的攻击 Agent,甚至针对企业内部的 AI 模型实施「提示词注入」和「内存投毒」。

更棘手的是,企业内部大量未经授权部署的 AI Agent,一旦拥有操作内部系统和访问敏感数据的权限,本身就成了安全隐患。这意味着安全的需求非但没有消失,反而在扩张。

CrowdStrike 提供的端点保护、Zscaler 提供的零信任网络访问、各类身份与访问管理工具,恰恰是应对这些新型 AI 威胁所必须依赖的基础设施。

SaaS 最不愿承认,但正在发生的事

APPSO 之前也报道过,AI 对整个 SaaS 行业造成了很大的冲击。

而 IBM 和安全股的动荡,是整个企业软件行业更大危机的一个切面。过去二十年,SaaS 行业的繁荣建立在一个简单逻辑上:企业员工越多,买的软件席位就越多,供应商的订阅收入就越稳。

AI Agent 的出现打破了这个等式。

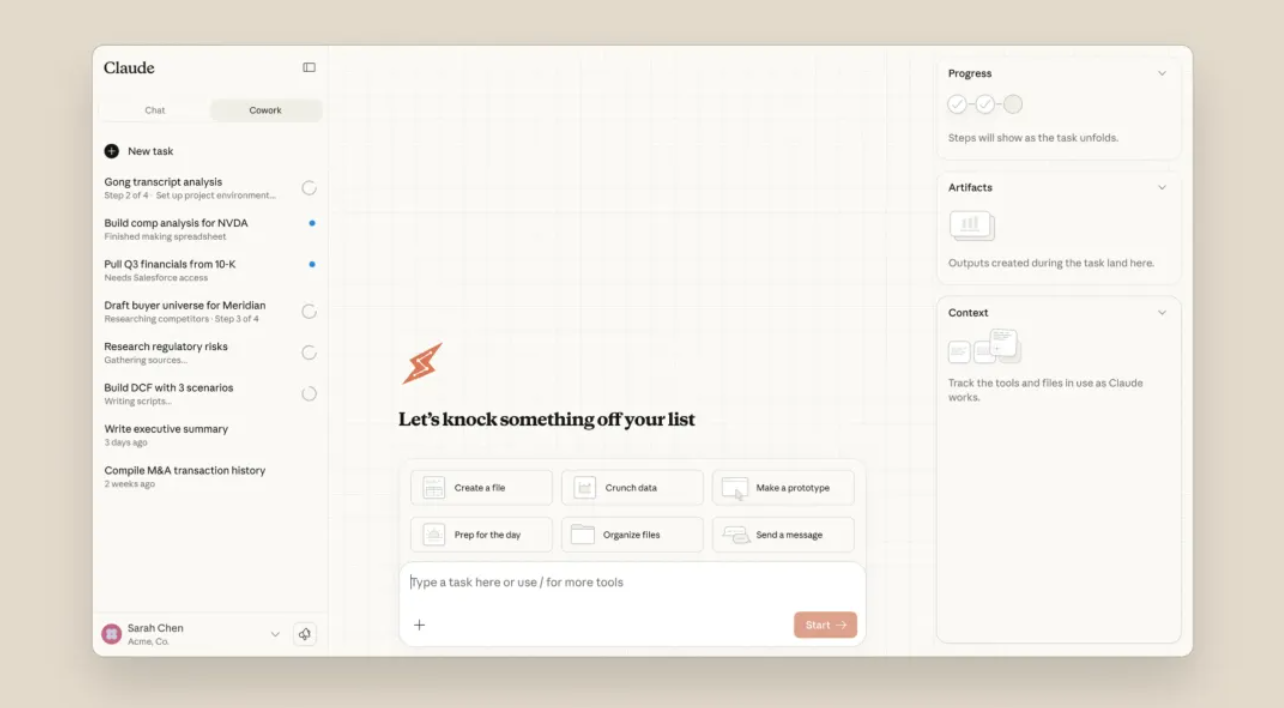

以 Claude Cowork 为例,它能自主跨系统导航,独立完成数据录入、线索评分、多步骤业务审批等工作,企业不再需要维持大规模的基层操作团队。

一个原本需要五个人各自登录账号的财务部门,现在可能一个主管配合 AI 工具就够了,那四个席位的订阅费自然随之消失。这种现象是 SaaS 厂商目前面临的最直接威胁。

在这场转型中,处境最危险的是那些提供通用功能、主要服务中小企业的 SaaS 厂商,比如 HubSpot、Atlassian、Asana。这类产品的工作流相对标准化,很容易被 AI 直接模仿替代。

越是那些功能通用、流程标准化的软件(比如排日程、管任务的),越容易被 AI 直接平替。

这种冲击不只停留在大公司层面,对普通创业者也是一种降维打击。

一位名叫 Ira Bodnar 的创业者在 X 平台发了一篇名为《Claude 杀死所有创业公司》的帖子,迅速获得了超过 292 万次阅读。他两个月前刚做出一款帮企业自动管理谷歌和 Meta 广告账户的 AI 产品,付费客户几百个,成交率高达 70%,增长势头很好。

一天早上醒来,她发现成交率跌到了 20%。

原因很简单:Anthropic 同期推出了 Meta 广告连接器。功能还不完整,只能做分析、无法直接操作账户,但客户已经开始观望。Bodnar 在帖子里写道:「再过几个月它就能做到了,所以继续在这里开发感觉意义不大。」

IBM 失去的是估值,Bodnar 失去的是整个产品类别存在的理由。相比之下,更难被计算进股价、也更难被写进报告的,是那些正在消失的普通岗位。

股价跌了还能涨回来,但就业市场的变化,慢刀子割肉,却真实得多。当企业不再需要那么多人去堆砌工作量时,最先遭殃的,是那些还没上桌的年轻人。

斯坦福大学数字经济实验室的研究指出,在受 AI 影响最明显的职业里,22 至 25 岁年轻毕业生的就业率相对下降了 13%,但与此同时,那些有丰富经验的高级架构师,饭碗依然很稳。

这个分化说明 AI 没有像科幻电影里那样消灭所有人类岗位,只是只是悄悄从底部开始,把新人的岗位削没了——以前,刚毕业的程序员总是靠写写简单的基础代码、修修不痛不痒的 Bug,一步步攒经验往上爬。

现在,这些「脏活累活」全是 AI Agent 的统治区。

包括很多大厂现在很默契:我不大规模裁员,但如果有人辞职了,我绝对不再招新人,直接拿 AI 顶上空缺。

对此,学生的选择,已经说明了他们对市场的判断。麻省理工学院的数据显示,其入门编程课程在 2022 学年达到峰值后持续下滑,传统计算机科学专业注册人数从 823 人跌至 672 人,降幅超过 18%。

与此同时,MIT 2022 年新设的「人工智能与决策」专业,注册人数从 37 人暴增到 372 人,涨了约十倍。杜克大学的 CS 入门课注册人数同期下降约 20%,普林斯顿 CS 专业大三大四学生数量也出现了相似幅度的下滑。

同样是在 IBM 暴跌的同期,一篇由 Citrini Research 发布的博客《2028 年全球智能危机》在 X 平台上火了,收获了 2000 万+的阅读量。

作者假装站在 2028 年往回看,描绘的图景并不乐观。企业用 AI 裁人,省下来的钱继续买 AI,更强的 AI 让下一轮裁员成为可能,被裁的人消费变少,企业收入下滑,又得靠 AI 进一步压缩成本。

一圈又一圈,没有尽头。

作者自己也说,这只是一个思想实验,不是预言。但读完这篇文章再看当天的新闻,很难说它描述的东西完全是想象。SaaS 公司的订阅收入在压缩,IT 外包行业开始被质疑存在的必要,应届生找工作越来越难——传导链条的前几环,已经隐约可见。

国际货币基金组织估计,全球约四成就业都暴露在 AI 的影响范围之内,部分岗位会被增强,部分面临萎缩,最终走向取决于各行业的互补程度与政策应对。

世界经济论坛预测,到 2030 年新技术净创造的岗位约 7800 万个,但这个再分配的过程,必然伴随大量摩擦和痛苦。

我们总喜欢用颠覆、炸锅、王炸等耸人听闻的词汇来描述 AI 所带来的冲击,在我看来,这些词都用错了方向——AI 带来的变化,更像是涨潮。

涨潮不挑对象,不讲立场,不管你是 IBM 这样的百年巨头还是 Bodnar 这样的独立创业者,水平线统一往上走。有人站在高地,有人站在滩涂,退潮之后才知道谁在裸泳——问题是,这次潮水好像没有退的迹象。

MIT 的学生已经在悄悄换就业方向,大厂们同样在默默等人自然离职然后不再补招,Citrini 那篇文章的阅读量突破 2000 万,不是因为它写得多好,而是因为太多人在里面看到了自己隐约感觉到、但还没说出口的那种不安。

不安本身不是坏事。它至少说明,潮水还没把人完全淹没,还有时间想清楚自己站在哪里,又到底该如何在机器面前,找到自己那个没法被替代的位置。

(来源:新浪科技)