舒福德IPO:如何讲好“智能床第一股”的故事?

文/曹双涛

编辑/杨博丞

图源/IC photo

“原本以为慕思床垫的定价已是行业天花板,没想到舒福德智能床的价格再次刷新了我的认知。”来自广东某地的消费者张磊直言。

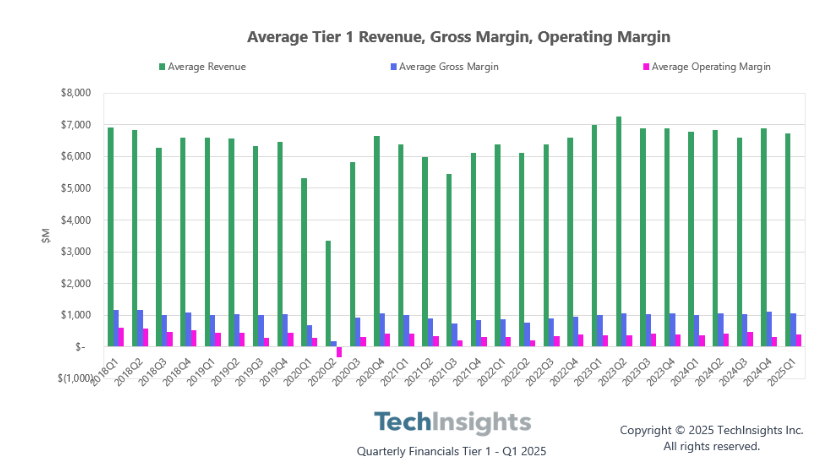

2024年10月,他在当地舒福德门店咨询时,多款产品的报价令他直呼“难以接受”。其中,90*2米*2的S100报价29199元,已是现场几款中的“入门款”;同尺寸的S700价格更是高达89199元;而1*2.2m*2的S300与S300PRO,报价也分别达到60317元和62397元。“即便智能床真能改善睡眠,但接近一辆家用轿车的价格,实在让我下不了手。”张磊最终选择放弃购买。

图源:受访者提供

与张磊有相似经历的,还有来自浙江某地的李萌。她于2025年6月在当地门店了解到,即便是S100 Pro样品床打75折,折后价格仍超过1.5万元。“买一张床要花一两万,完全超出了我的心理预算,只能暂时放弃。”李萌无奈表示。

消费者对舒福德智能床的价格敏感和抗拒,源于品牌对“高端智能”赛道的战略选择。而这份选择的底气,来自其母公司“智能床第一股” 麒盛科技的支撑,包括超1000项智能床相关专利、千万级人体工程学数据库,以及服务全球头部客户的成熟供应链经验。

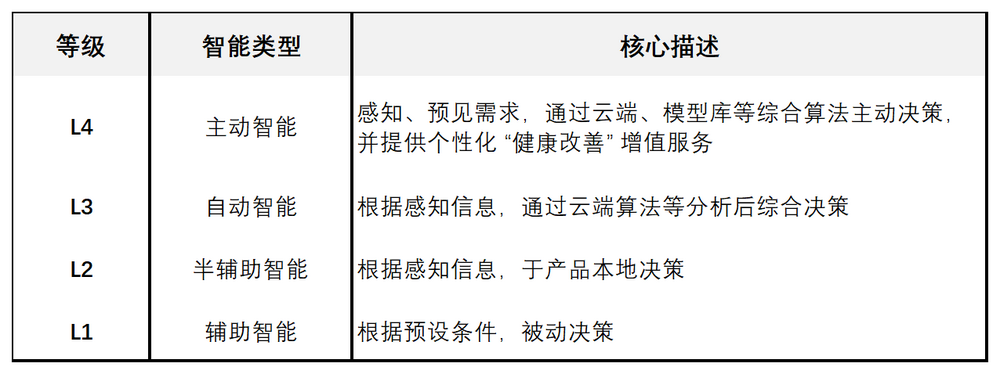

不同于传统床垫品牌聚焦面料、弹簧等物理属性升级,舒福德以“智能”为核心突破口,通过构建L1-L4分级智能体系(从辅助智能到主动智能),搭建起“硬件+数据+服务”三位一体的高端产品矩阵。其客单价从2.9万元的S100入门款延伸至8.9万元的S700旗舰款,旨在以“科技赋能健康睡眠”的差异化价值,开拓智能床领域的高端细分市场。

图源:基于公开信息整理 DoNews制图

然而,这一“高举高打”的战略在落地过程中面临三重现实挑战:一是中美市场对智能床的接受度存在显著差异,智能床尚未形成规模化消费基础;二是关于“智能床是否真能改善睡眠”的质疑持续存在,数万元的高溢价缺乏广泛认同;三是线上运营能力不足,线下覆盖有限,导致存货高企、境内出货低迷的经营困局。

高端“底气”:技术支撑与需求牵引

舒福德坚持高端路线的背后,既有市场需求支撑,也离不开技术创新驱动。瑞思迈首席医疗官卡洛斯・M・努涅斯医学博士曾指出,“睡眠对健康的重要性不亚于饮食与运动,然而全球有数百万人群长期受睡眠困扰。”这一观点在多项研究中得到印证。

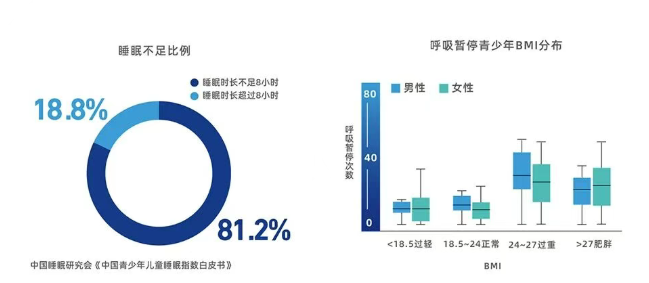

《2025年中国睡眠健康调查报告》显示,我国18岁及以上人群的睡眠困扰率已达48.5%,且随年龄增长不断攀升。睡眠问题不仅影响个体健康,更直接波及社会生产与家庭关系。

图源:《2025年中国睡眠健康调查报告》

《ResMed第五次年度睡眠调查》进一步揭示,睡眠不足已成为全球职场人群的普遍挑战:全球71%的就业者曾因睡眠问题请假,中国比例高达78%,仅次于印度(94%),高于新加坡(73%)和美国(70%);18%的夫妻因打鼾、烦躁等睡眠问题选择“睡眠离婚”,即长期分房就寝;女性的睡眠质量普遍低于男性,每周优质睡眠天数平均比男性少0.3晚,入睡困难比例也高出近10个百分点。

日益突出的睡眠健康诉求,不仅为专业助眠产品提供了广阔市场空间,不同人群的多样化睡眠改善需求,也为智能床的功能创新指明了方向。而舒福德能不仅精准回应这些需求,2025年众多技术的落地,更在夯实其“全球智能床领导者”的定位。

- 3月,发布全球首款AI睡眠智能体“AI小舒”,通过算法、传感器与医疗资源整合,实现对睡眠呼吸暂停、心律失常等问题的主动健康管理,完成从“被动监测”到“主动干预”的跨越。

- 5月,参与制定的国家标准《智能床》正式实施,填补行业标准空白,为产品安全、性能与数据隐私建立规范。

- 10月,推出“AI小舒2.0”与“舰载睡眠智能体”S500,配备“数字妙感岛”交互中枢与“数字嫩感床垫”,实测深睡时长提升12.7分钟,运行噪音控制在30分贝以内。

- 同月,通过控股子公司迈动数康推出国内首款个性化睡眠数字疗法(XBT-I系统),获二类医疗器械注册证,并布局“脑机接口+AI大模型”驱动的睡眠数字疗法,契合国家脑机接口产业战略。

这一系列技术布局,标志着舒福德正从“智能硬件”向“健康服务”生态延伸,构建覆盖“硬件-数据-疗法”的全链条服务能力。尽管技术优势已形成差异化竞争力,但中美市场智能床接受度的错位,让舒福德的技术创新能否转化为销量增长存疑。

智能床如何支撑高溢价?

在美国,智能床已成功完成从“医疗器械”到“生活升级品”的心智转变,不再被视作单纯的治疗工具,而是提升生活品质的家庭常备设备——这正是其成为全球最大智能电动床消费市场的核心基础。

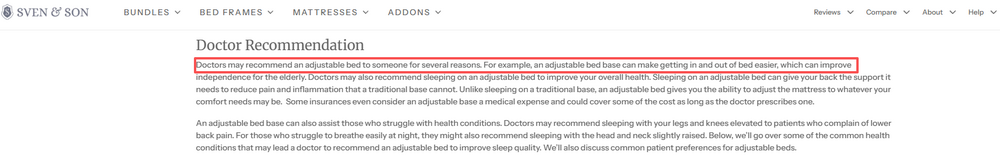

《Sven&Son》报道指出,美国医生常向患有睡眠呼吸暂停、慢性背痛等病症的患者推荐可调节床垫,更关键的是,部分保险机构已将其纳入医疗费用报销范围,患者只需凭医生处方即可享受部分补贴。

图源:Sven&Son

这种来自医疗体系的专业背书与政策支持,为美国智能床市场的增长筑牢了根基。Emergen Research数据显示,2024年美国可调节床市场规模已达38亿美元,预计2034年将进一步增长至69亿美元,其间复合年增长率为6.1%。如此成熟且潜力巨大的市场,吸引海尔、慕思等国内企业纷纷布局,这些企业试图将美国市场的成功路径复制到中国。

图源:Emergen Research

但美国市场的成功,依赖于医疗体系与消费观念的双重支撑,而这两点在国内尚未成熟,这让智能床在国内仍处于渗透率极低的小众品类阶段。

公开数据显示,2023年国内智能床市场规模仅为30亿元,渗透率更是低至0.2%。悬殊差距的背后,是智能床的产品价值主张与本土消费观念、健康认知之间的严重错位,而舒福德正深陷这一错位带来的多重困境。

来自安徽临泉的消费者曹洋的经历,正是这种认知错位的典型缩影。他曾因长期失眠动过购买舒福德智能床的念头,但在朋友建议下转而尝试中医调理——经诊断为“虚火过旺”后,仅服用两周中药、花费五六百元,睡眠问题得到根本改善。

这段经历,让曹洋对售价数万元的舒福德智能床,产生了“是否属于智商税”的强烈质疑。在他看来,无论智能床的AI功能多么先进、数据监测多么精准,本质上仍停留在“治标”层面,无法触及睡眠问题背后的身体内在根源。

“既然几百元就能从根本上改善睡眠,为什么要花上百倍的价格,买一个只能做表面干预的硬件?”这一灵魂拷问,指向智能床高溢价的正当性核心:消费者愿意为改善睡眠付费,但前提是解决方案必须真正触及问题本质。

从事中医多年的李强进一步指出,中医强调“气为血之帅,气行则血行;气滞则为痰为瘀”,以常见的打鼾问题为例,多属于“痰湿壅盛、阳气受困”的范畴:气机不畅导致呼吸道狭窄,夜间阳气入阴时若“痰湿阻滞上焦”,气流受阻便会形成鼾声。

“心安则寐,心烦则不寐”。在他看来,“真正的好睡眠,关键不在于床,而在于‘神归其位’的身体状态”。在这样的健康认知体系下,智能床的功能显得局限且表面。AI床垫或许能监测到打鼾频率、生成预警数据,却无法判断打鼾背后是“咽喉痰湿阻滞”还是“脾虚气陷”。这些看似智能的数据,又要如何根本性地解决失眠问题呢?

“中医讲究辨证求因、治病求本。”李强直言,“如果医生告诉患者

‘失眠是因为床垫不好’,不仅会引发患者对医生专业性的质疑,更会让患者觉得医生在变相推销产品。这样的医生,还会有患者信任吗?”这一反问尖锐地揭示了智能床在医疗专业维度的无力:当产品试图用统一的参数标准,去解释和解决高度个体化的健康问题时,其价值主张很难获得真正的认同。

曹洋的案例并非个例,这种“低成本解决根本问题”的认知,恰恰击中了智能床定位的核心矛盾——到底是“改善型消费品”还是“准医疗设备”。皖南某家居店老板林阳坦言,对大多数国内消费者而言,智能床更像是“锦上添花”的非必需品,而非“雪中送炭”的刚需品。“随着当前消费市场愈发理性,这朵‘花’未必是非添不可。”

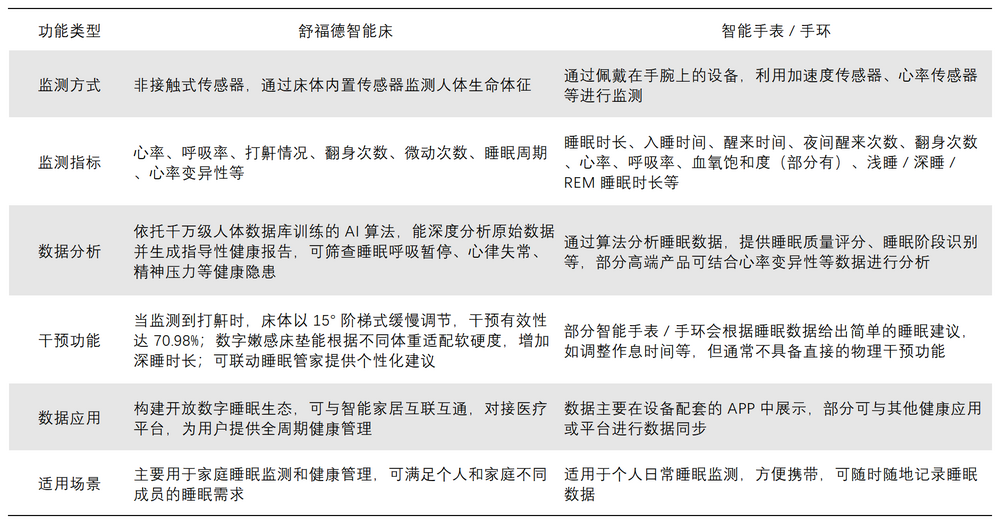

他以舒福德为例,提到其主打的睡眠监测功能,该功能如今在智能手表/手环等平价设备上早已普及。“连我这个卖床垫的都觉得它价格偏高,更不用说让经销商去说服普通消费者买单了”。

图源:基于公开信息整理 DoNews制图

福建消费者林青表示,她花费两万多元购买的舒福德智能床并未改善睡眠,反而因不适应软床材质,入睡更加困难。此外,初期觉得新鲜的智能功能,日常使用频率极低,“既然功能长期闲置,还不如换回几千元的普通床垫更划算。”

更尴尬的是,智能床试图强调的“医疗级风险筛查能力”,反而可能将其推向更被动的境地。李强坦言,一旦用户通过智能床筛查出健康高风险,理性的选择必然是立即就医,转而购买专业的医用设备(如呼吸机),而普通床垫完全能满足基础的睡眠需求。

也就是说,智能床越强调其医疗属性,就越容易将用户导向更具权威性、更能直接兜底健康的专业医疗解决方案。智能床本想成为健康睡眠的“终点站”,最终却可能沦为医疗服务的“导流工具”,陷入自我定位的悖论。

李强的观察,精准点出了智能床市场渗透率低迷的核心症结:若定位于“改善型消费品”,其高昂的价格与非必需属性,难以打动追求性价比的大众消费者;若定位于“准医疗设备”,又面临传统中医调理与现代医疗体系的双重替代,找不到坚实且不可替代的价值锚点。

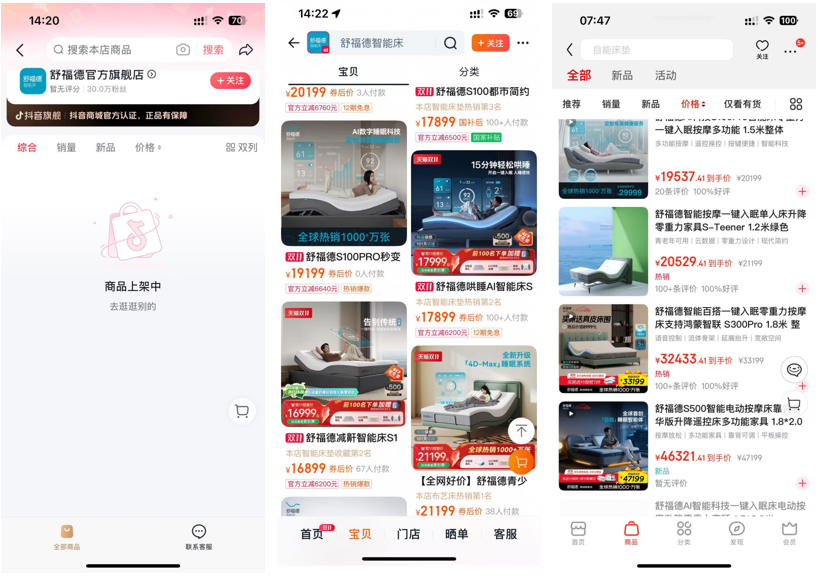

这种结构性困境,直接反映在舒福德的销售数据上。在线上渠道,舒福德的表现尤为低迷:抖音直播因更适合低价商品转化,其官方旗舰店并未上架相关产品;在天猫旗舰店中,多款产品的付款人数未超过 100 人,部分产品甚至为零;京东旗舰店有限的品类,侧面反映出产品动销乏力的现状。

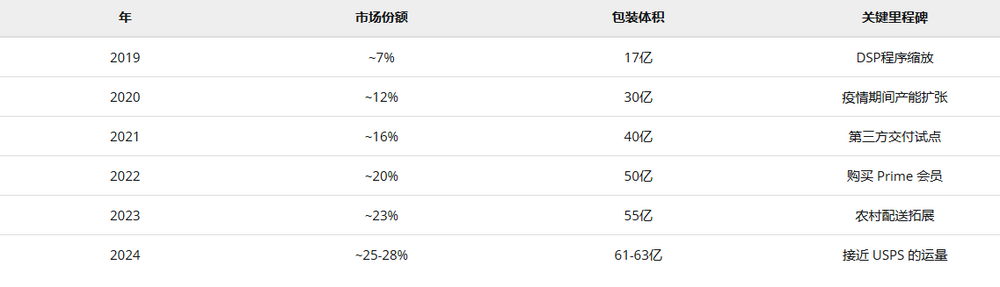

图源:抖音、京东、淘宝

线下扩张同样未能扭转颓势。据麒盛科技财报显示,舒福德的门店数量从2023年的109家快速增至2024年的220家,实现翻倍增长,但同期境内营收却从2.25亿元降至1.84亿元,营收占比也从7.24%下滑至6.2%,呈现出“店越开越多,收入越做越少”的背离态势。而导致这一背离的核心原因,在于线下运营的多重痛点。

对于境内销量低迷的原因,林阳分析道,一方面是国内大件物流体系尚不成熟,线上销售智能床的风险极高。价格数万元的产品,一旦在运输中出现损坏,品牌方不仅要与物流公司协商责任归属,还要安排专人负责售后维修,甚至可能需要重新发货以安抚客户,这无疑大幅增加了运营成本与售后压力,也间接影响了线上渠道的拓展意愿。

更关键的是,智能床属于“体验先于购买”的品类,这种体验感难以通过图文、视频或直播完全传递。例如,面对“舒福德是不是智商税” 的争议,门店店员虽表示“是不是智商税,睡过就知道了”。

但对于未体验过的消费者而言,很难仅凭这句话就下定决心花费数万元购买。线下门店虽增多,但体验传递不足导致的转化率低,最终让“开店增量”未能转化为“营收增长”。

另一方面,国内智能床消费呈现出“冰火两重天”的格局:大城市的年轻群体虽对智能床感兴趣,但受租房现状、职业不稳定等因素影响,预算普遍集中在几千元级别,难以承担数万元的高端产品;而真正有能力为数万元智能床买单的,主要是对舒适度要求极高、消费能力强的高净值客群,这部分客群规模本就有限。

基于此,舒福德不得不将线下销售的重心放在“大单模式”上。据林阳透露,以2025年618 期间为例,其长沙、合肥、宁波三家京东 MALL 门店的销售额分别达到 78 万元、76.9 万元和 76.5 万元,位列全国前三。按照品牌给予门店45%~60%的毛利润计算,这种模式与慕思等高端家居品牌类似,一定程度上依赖“三年不开张,开张吃三年”的高客单价策略。

数万元智能床,如何让更多人买单?

“舒福德大单模式的可持续性,受限于区域高净值客群的规模与消费意愿,未来能否支撑品牌长期的境内市场扩张存疑。”从事家居行业多年的袁峰表示。

袁峰坦言,舒福得几万元的客单价,在县域市场的受众本就有限。对标慕思来看,其县域经销商的出货高度依赖当地“婆罗门”群体。然而,随着县域“婆罗门”群体的生存压力显著加剧:退休老干部将积蓄用于支持下一代或应对刚性支出、“包工头”困在三角债中、小老板门店生意持续下滑等等,直接导致高端产品的买单意愿大幅收缩。这一趋势不仅影响舒福德,也让慕思的县域出货受阻。

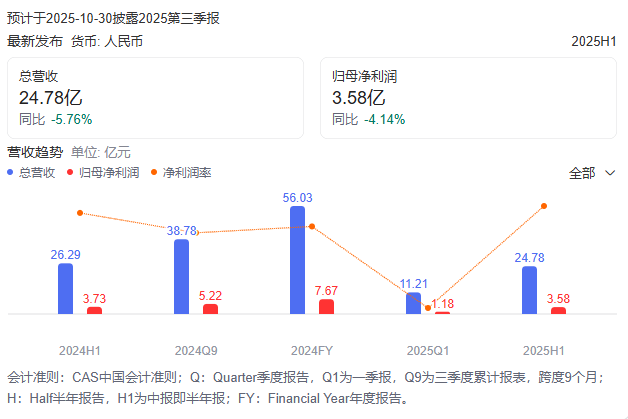

袁峰的判断在行业数据中得到了直接印证。据慕思2025年半年报显示,其当期营收同比下降5.76%至24.78亿元,扣非净利润更是大幅下滑20.97%,核心主营业务增长疲软态势明显。即使作为基本盘的床垫业务,1.25%的增速较去年同期8.26%的已大幅放缓,侧面反映出高端家居市场整体需求的收缩。

图源:百度(慕思财报)

在市场持续收缩的背景下,大量厂商仍纷纷涌入智能床赛道,行业竞争日趋激烈。袁峰直言,慕思作为高端品牌代表,其经销商主要依靠熟人推荐、老客复购等私域资源出货,而非依赖公域流量或自然到店客户。

与之而来的问题是,区域市场中,其他家居品牌经销商已深耕多年,建立起成熟的本地客群与品牌认知,手握稳定客户资源。作为新入局者,舒福德的经销商该如何从这些竞争对手中,争夺本就有限的智能床订单?

更值得关注的是,当前智能床整体渗透率仍低、尚属小众产品,传统家居经销商可凭借其他成熟品类维持门店运营、覆盖固定成本,进而支撑团队稳定;但舒福德依赖的“大单模式”若无法持续获取高客单价订单,将难以覆盖高昂的运营成本,经营可持续性面临严峻考验。

林阳进一步透露,根据舒福德现行招商政策,经销商前期需准备30万至40万元启动资金;尽管品牌方承担 50%的装修成本,但要求选址为居然之家,或当地最繁华的购物中心。这些优质点位本就是兵家必争之地,租金成本居高不下。除高额房租外,日常客情维护、人员工资、水电物业等运营开支同样不容小觑。

林阳算了一笔账:若经销商前期投入达80万元,年销售额却仅30万元,按舒福德45%~60%的毛利率计算,毛利额约为13.5万至24万元,尚不足以覆盖固定成本,经销商的回本周期又要多长呢?

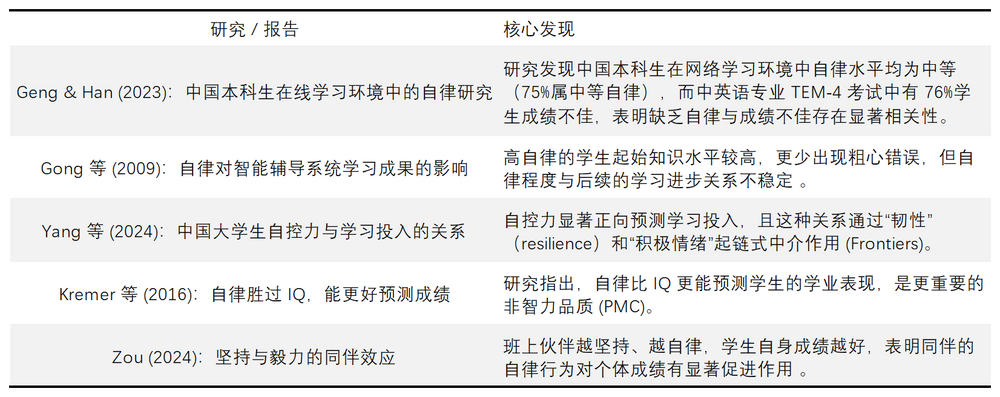

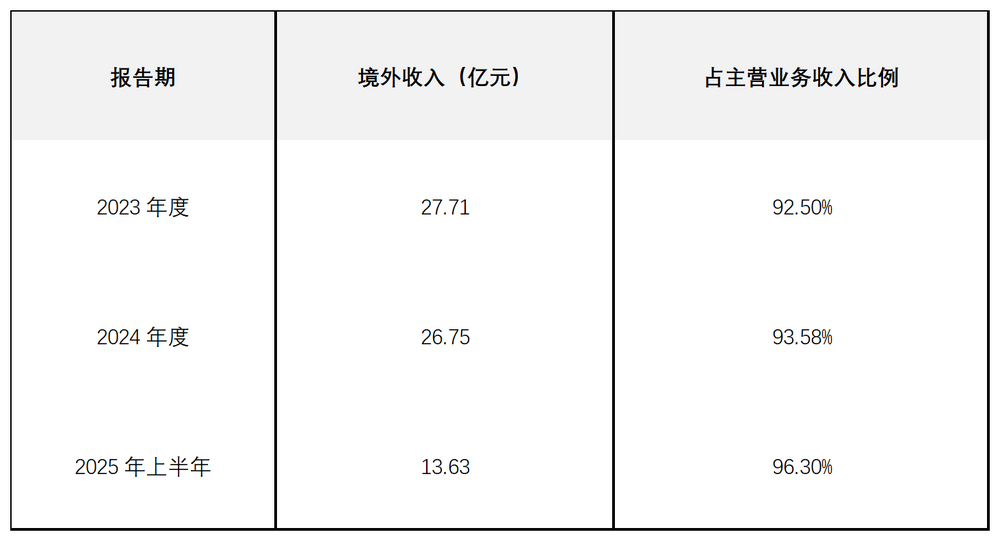

舒福德的诞生,本就承载着母公司麒盛科技应对全球关税挑战、开拓国内市场的战略使命,被视为其“第二增长曲线”的关键落子。但据麒盛科技财报显示,2023年至2025年上半年,公司境外营收占比从92.5%攀升至96.3%,海外业务仍是不可或缺的营收支柱,舒福德的国内开拓成效尚未显现。

图源:麒盛科技财报

与此同时,麒盛科技客户结构的高度集中也加剧了经营风险。2023 年至2025年上半年,其前五大客户销售收入占比稳定在67%至71%,TOP1 客户 Tempur Sealy 的销售占比长期超过44%。客户结构单一,使得拓展新客户、优化收入来源成为当务之急。

图源:麒盛科技财报

而面对“低渗透率→规模化不足→成本高→高定价”与“认知低→替代方案冲击→消费意愿低→境内出货低迷”的双重恶性循环,未来在境内市场,舒福得又要如何实现销量更大的增长呢?

注:应被访者要求,文中均为化名

(来源:DoNews)