中金:港股IPO市场与打新收益分析

智通财经APP获悉,中金公司发布研报称,作为全球最大的IPO融资市场之一,港股今年以来IPO也格外活跃,融资总额已经位居全球第一。与此同时,港股价格高于A股近40%的“异常现象”,点燃了投资者参与港股IPO投资(所谓“打新”)的热情。“硬币的另一面”是,IPO和配售的增多也会增加流动性的“抽水”。不过长期看,IPO增多有助于改善市场结构和资金吸引力。该行指,港股的发行机制导致IPO上市后的表现特征和“打新”收益与相应策略有很大不同,港股“打新”策略上,大小年和公司差异显著;小市值和高热度公司前期更好但后期转弱;3个交易日内卖出潜在收益最高,6个月解禁后或反而不宜立即卖出。

中金公司主要观点如下:

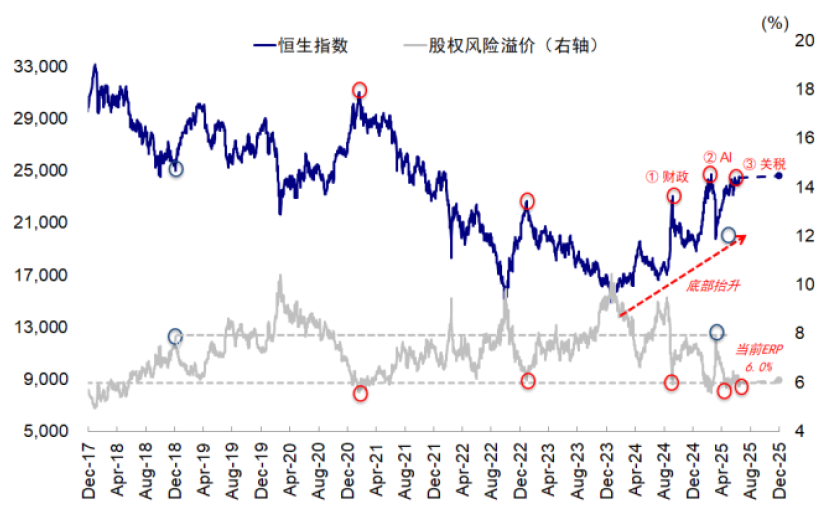

港股IPO市场现状:募资规模全球第一,A to H上市火热;市场情绪明显改善

今年以来,随着港股市场回暖与政策的支持甚至鼓励,港股IPO市场也愈发火热。截至7月25日,2025年已有52家公司登陆港股上市,接近2024和2023年全年的75%(均为70家)。这其中的一个新趋势是,自去年9月美的港股上市以来,越来越多的A股公司也选择赴港上市。目前已有包括美的集团(00300)、宁德时代(03750)与恒瑞医药(01276)等13家A股龙头企业登陆港股,后续更有超过50家A股披露赴港上市计划,呈现A to H上市持续火热的势头。

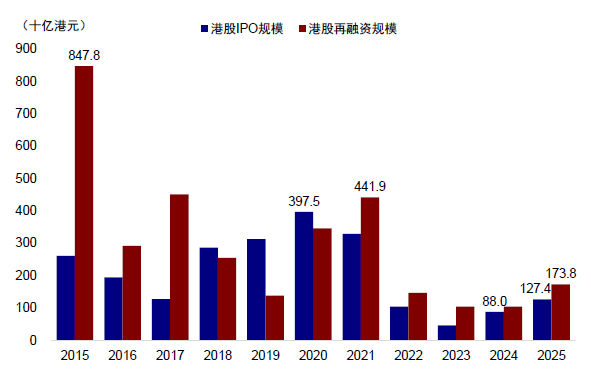

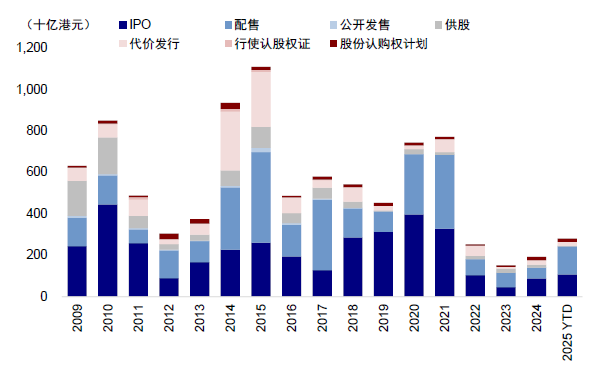

融资规模方面,今年港股IPO首发募集资金已达1,273.6亿港元,创2021年以来新高,接近过去两年的总和(2024年877.4亿港元与2023年462.9亿港元)。一方面,这得益于港股对龙头公司的吸引力,尽管它们在港发行的股本比例并不算高,例如宁德时代港股410亿港元的募资规模仅为其公司总市值的3%左右,但依然成为2025年全球最大IPO,并且助力港股成为全球IPO募集资金最大的市场。另一方面,这与港股市场持续充裕的流动性息息相关,否则无法在短期内容纳如此多的流动性需求。该行判断金管局在5月初投放远多于正常干预港币强方保证所需要的资金量,不排除可能就是对冲当时即将上市的宁德等大规模IPO需求。除了首发IPO外,今年的配售等再融资也非常活跃,规模甚至超过IPO,截至目前已经达到1,730.0亿港元,接近过去两年港股再融资总额之和(2024年871.4亿港元,2023年946.2亿港元)。

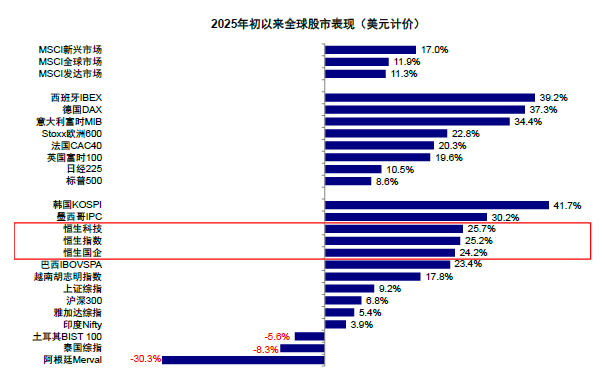

图表1:年初以来港股市场在全球主要市场中表现领先,并明显跑赢A股

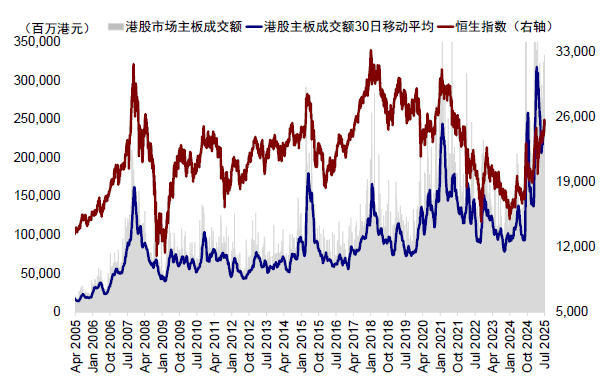

图表2:2024年下半年以来,港股日均成交额大幅抬升

图表3:今年以来港股IPO十分活跃,募资总额排名全球第一

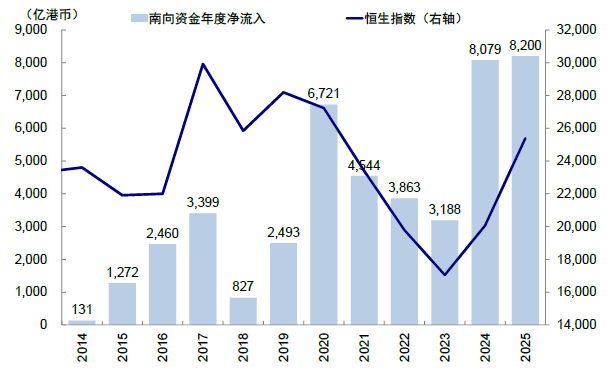

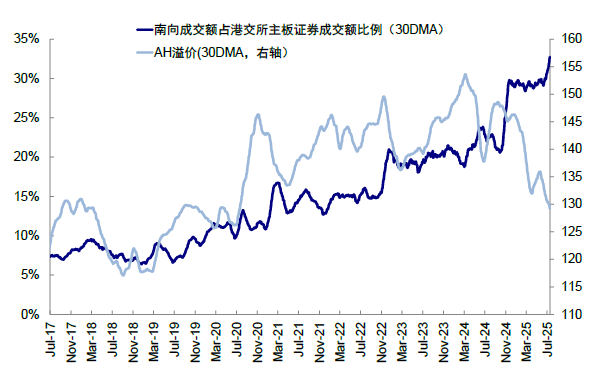

为什么越来越多的公司,尤其是A股公司选择赴港上市。总结而言,除了1)国内政策环境支持,例如《5项资本市场对港合作措施》明确支持内地行业龙头也赴港上市,以及2)公司自身拓展海外业务需要,如构建海外融资平台、满足公司海外业务拓展等国际化战略更加贴近海外投资者、以及考虑到部分公司A股外资持股占比已经较高,港股上市可进一步提升海外投资者占比等因素;3)更为重要的是,今年以来港股流动性与情绪都明显改善。去年“924”宏观政策转向,今年初DeepSeek横空出世,再加上港股独有的结构如新消费、互联网、创新药等叙事不断,结构性行情持续活跃,这直接决定了公司的发行意愿。与此同时,流动性环境改善也不可或缺。成交活跃度上,年初以来港股主板日均成交额达2,423亿港元,明显高于2024年全年日均1,318亿港元和2023年日均1,049亿港元。更不用说在内地“资金盛+资产荒”的大背景下,内地南向资金大幅涌入更是成为了市场资金面的主力。年初以来仅7个月时间内,南向资金共有超8,200亿港元流入港股市场,超过2024年全年水平。

图表4:今年港股IPO与再融资持续活跃

图表5:2025年上半年港股市场融资总额已超2022年以来年度最大规模

图表6:2025年初至今南向资金累计流入8200亿港元,超过去年全年净流入总规模

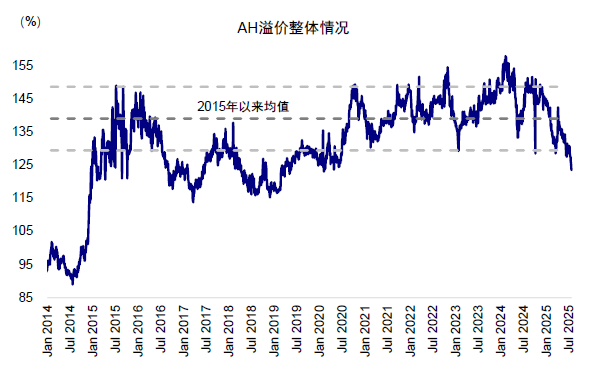

图表7:近期AH溢价快速回落,目前甚至已突破125%的“隐形底”

IPO增多的影响:短期关注流动性“抽水”,下半年需求约3,000亿港元;长期改善市场结构和资金吸引力

短期看,港股IPO和配售的增多,会增加市场的流动性需求。该行测算,下半年港股市场IPO和配售的总规模约3,000亿港元,较上半年节奏甚至可能加快:1)IPO方面,参考2018年上市制度改革以来港股递表后的上市概率与所需时间,考虑到当前上市申请数量197宗,年内预计或有约60-80家公司有望上市。2018年以来港股IPO平均募资规模为19.4亿港币,该行估算下半年或需1,200-1,500亿港元IPO募资需求。2)配售上,企业启动再融资的时机与规模不仅取决于自身具体的扩张性需求,还会受到市场环境影响,2025年上半年港股再融资规模达到1,738亿港币。基准假设下,下半年港股上市后募资规模或延续此前水平,预计下半年新增募资1,500-2,000亿港币。

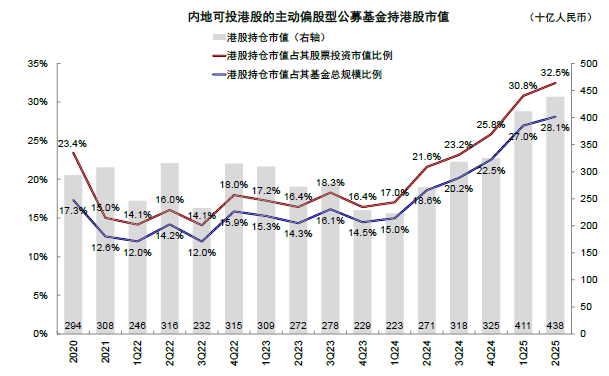

与此同时,流动性供给方面,南向资金的定价权虽然在边际上和结构上都不断提升,但公募与保险等机构的“子弹”可能并没有想的那么多,该行预计年内相对确定增量为2,000-3,000亿港元,与需求大体相抵,但三季度因为金管局收紧流动性应对港币弱方保证、以及美国7-9月1万亿美元左右的发债高峰,都可能形成边际上的流动性收紧。

长期看,更多IPO尤其是龙头公司上市所带来的积极效果是不言而喻的。一个好的市场需要好的公司不断聚集,吸引资金沉淀,再吸引更多优质公司上市,形成公司与资金的正反馈。港交所自2018年以来进行了多项上市制度改革,包括允许尚未盈利生物科技公司上市、开放同股不同权限制、接纳业务重心在大中华地区的企业在港二次上市等等。2021年再次放宽二次上市门槛,2022年10月,港交所刊发《特专科技公司新上市规则咨询文件》并在2023年3月增设《上市规则》第18C章,设置新渠道以吸引更多特专科技公司赴港上市。这一系列改革措施成功吸引了更多互联网龙头上市或从美国回归,还有新能源车企和新消费公司陆续赴港上市。今年以来,更多制造业龙头公司的上市,恰可以补足港股在行业结构上制造与科技硬件等领域不足的“偏科”,使得市场结构更均衡,也有助于提升长期吸引力,强化了港股作为中国资产离岸中心和外资“超级联系人”的角色与地位。

图表8:2Q25主动偏股型公募基金港股持仓4,379亿人民币,占基金股票持仓提升至32.5%,后续空间有限

图表9:南向成交占比已达到35%

港股“打新”策略:大小年和公司差异显著;小市值和高热度公司前期更好但后期转弱;3个交易日内卖出潜在收益最高,6个月解禁后或反而不宜立即卖出

一、如何参与?内地投资者只能通过开通香港账户或QDII打新,港股通尚不可以参与打新或配售。目前境内投资者参与香港IPO或配售的渠道有限,只能通过(QDII)渠道参与港股打新,但沪港通南向资金不能参与港股打新,且新股上市后需满足港股通标的市值与流动性等要求,1)一般的公司通常需要等待港股通季度定期调整周期先纳入恒生综指,除非市值特别大在首个交易日能排在现有恒生综指成分前10%的才可快速纳入;2)AH两地上市公司在30天价格稳定期即可以直接入通;3)同股不同权则需要额外满足上市6个月及20天的时间要求才能够进入港股通交易。

正是出于这个原因,该行提示,南向资金作为二级市场的单纯的多头,即便成交和持股比例都不断增加(当前分别为35%和15%),面对可以随时增多的流动性供给(闪电配售)和做空力量,也无法做到“绝对定价权”。

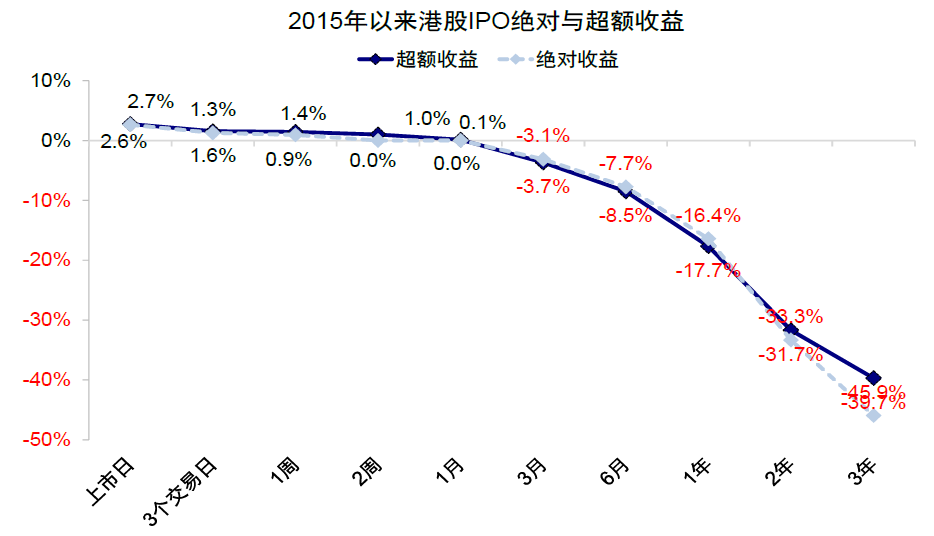

二、是否参与?该行分析了2015年以来1232家港股主板上市的IPO表现(截至2025年7月25日),有三层考虑:1)2014年末沪港通开通,虽然南下资金无法直接参与打新,但沪港通开通无疑提升了港股在内地投资者中的关注度,内地投资者在港股的参与度也逐步抬升;2)2018年港股上市制度改革大幅改变香港IPO结构,新经济与中概股回归公司在此之后成为港股市场上市的主力,不过今年以来随着A to H上市浪潮的升温上市公司行业也十分多元,因此将时间范围适当扩展能够涵盖更多的公司类型;3)IPO表现受周期性因素影响,2015年至今经历了2018-2020年IPO热潮,以及2021-2024年市场冷淡的完整周期,可以更好反映整体上下行周期。测算过程中,该行以发行价为基准,对比恒生指数的超额收益。整体看,

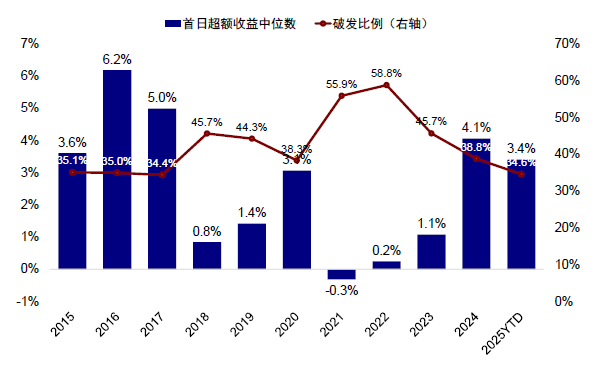

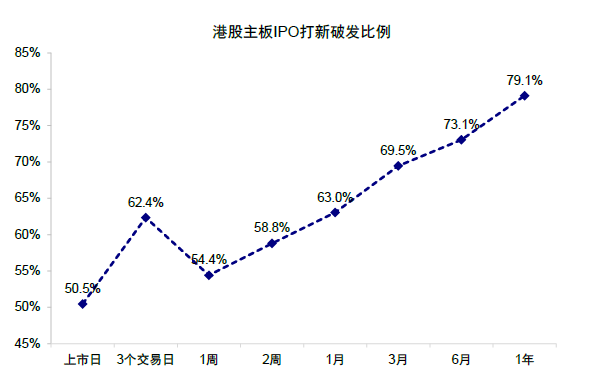

“打新”收益“大小年”差异显著;平均首日破发率为50.5%,首日绝对与超额收益中位数为2.6%和2.7%。2016-2017年IPO首日表现最佳,超额收益中位数分别高达6.2%与5.0%,且破发比例(日内最低价低于发行价比例)也较低,仅为35.0%与34.4%。2021-2023年IPO市场热度明显下滑,2021年首日超额收益甚至为负,破发比例接近60%。不过这一情况自2024年起明显好转,虽然仍不及2016/2017年水平。2024-2025年的破发比例已分别降至38.8%与34.6%(2022年最高曾达到58.8%)。2025年初至今首日超额收益为3.4%,虽然不及2024年的4.1%,但也已经是2018年以来的第二高水平。

超额收益随上市时间而递减,上市首日超额收益约2.7%,但3个月后开始转负至-3.7%。上市1年后,新股超额收益更是降至-17.7%,意味大多新股在上市后表现落后于市场。

总结来看,港股IPO市场化询价机制使得港股IPO不存在持续稳定的制度套利(平均胜率也就在50%左右),因时而异(大小年差异显著)、因项目而异(不同公司差异显著)、且超额收益随时间递减,因此需要精选而非普遍撒网。

图表10:2015年以来香港主板IPO收益超额与绝对收益率中位数

图表11:过去三年港股首日破发比例逐年下降,但超额收益仍不及2016-2017年

图表12:2015年以来,港股首日破发概率为50%以上

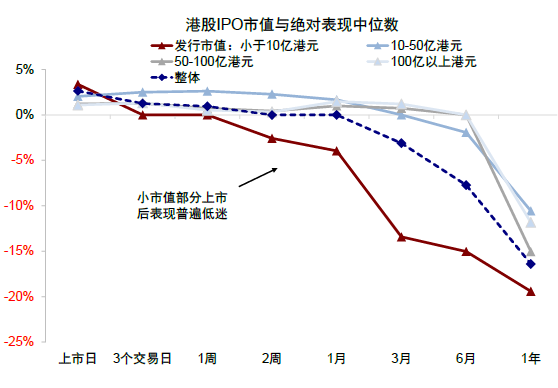

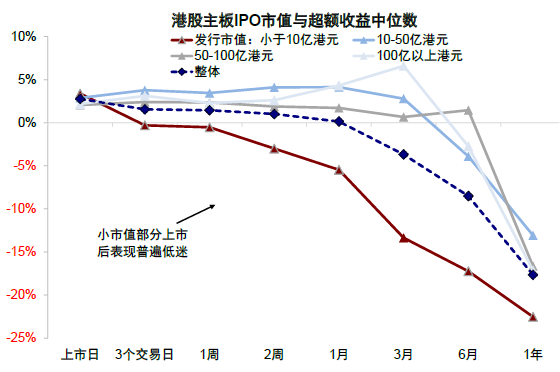

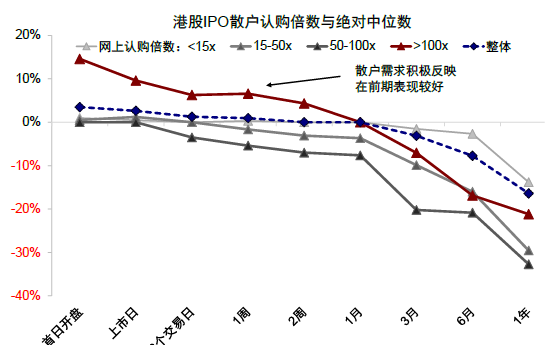

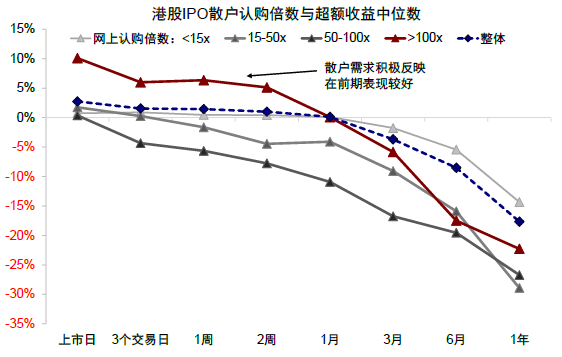

三、怎么选择?新经济公司表现更佳,小市值与高热度公司前期表现好但后续往往转弱。1)行业上,新经济表现明显好于老经济行业,其中信息技术与必需消费上市首日超额收益中位数为4.6%与4.2%,通信服务板块在上市3日与一周后的超额收益则达到10%以上。相反,老经济板块如能源、金融与公用事业等板块上市3天至一周后跑输市场;2)市值上,小市值公司上市首日领先,但随后大市值公司跑赢。从上市首日表现看,小市值公司(市值小于10亿港元)的超额收益达3.4%,而大市值(市值100亿港元以上)首日超额收益为2.2%。不过随着时间推移,小市值公司表现明显落后,3个月后跑输市场13.4%。大市值公司则跑赢市场6.6%;3)热度上,认购倍数更高的项目前期表现更好,后续转弱。认购倍数越高的IPO上市初期表现更佳,如认购倍数超100倍时,首日超额收益中位数达10.1%,不足15倍的标的中位数则仅为0.7%。不过从上市后走势来看,前期散户需求更高的标的反而明显走弱,3个月后跑输市场5.8%,6个月后更是跑输市场17.5%。相反,前期认购倍数低的标的(如低于15倍)走势则更加平稳,3个月后跑输市场1.8%,而6个月后跑输市场5.4%。

图表13:小市值标的绝对收益整体落后与大市值标的

图表14:相对收益上同样如此

图表15:认购倍数与打新绝对表现中位数

图表16:认购倍数与打新相对表现中位数

四、怎么操作?3个交易日内卖出潜在收益最高,6个月解禁后或反而不宜立即卖出。按收盘价相对发行价计算,港股IPO在首日超额收益最佳,随后逐步走弱。该行发现,若按区间最高价计算潜在的最高收益,则收益率的高点通常在上市后3日内出现。上市首日,潜在最高收益的中位数为12.7%,3日区间最高收益中位数为18.8%。因此非基石的普通投资者而言,上市后三日内退出的平均收益率最高。对于需要持有6个月以上的基石投资者而言。解禁期逼近时,因减持压力,股价在上市后6-12个月普遍承压,潜在最高收益率也从上市后3个月的16.2%降至6个月的11.2%,但上市一年后则回升至12.4%。因此基石投资者在6个月限售期结束后立刻卖出或并非最佳选择,对于普通投资者反而可以提供一个较好的择机买入优质公司的低谷。

图表17:区间潜在最高收益通常出现在上市后3个交易日内,而6个月限售期结束后立刻卖出或并非最好选择