西湖大学团队新研究登上《自然》:蓝色小药片,申请出战抗癌!

*仅供医学专业人士阅读参考

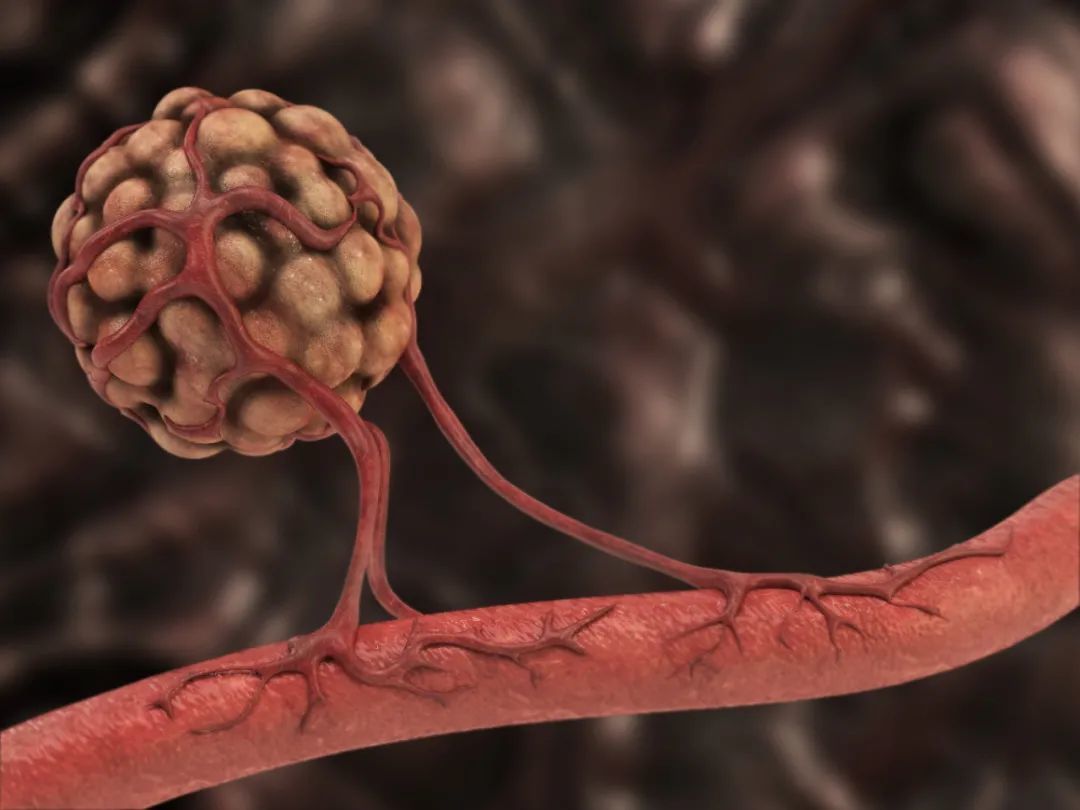

不知道各位有没有想过,“生命在于运动”这句格言,其实可以换一个角度来解释:如果不能保持运动能力,生命状态显然不会有多好。往大了说人体是如此,往小了去看细胞也一样,像是抗击癌症的时候,全身各处的多种免疫细胞就会迁移到肿瘤所在部位,共同构成有力的免疫应答,但癌细胞也会借此来反制,通过限制免疫细胞迁移来逃脱杀伤。

今天,西湖大学周挺课题组就在《自然》发表了最新研究成果,首次揭示重要的抗原呈递细胞——树突状细胞(DCs)从肿瘤向肿瘤引流淋巴结(tdLNs)的迁移能力,会随肿瘤进展被逐步抑制,从而削弱DCs对肿瘤特异性T细胞的致敏、使进入肿瘤微环境的T细胞减少,导致免疫逃逸;而破解这种不利影响的,则是大名鼎鼎的“蓝色小药片”西地那非。

研究发现,西地那非可抑制的磷酸二酯酶5(PDE5)及其降解底物环磷酸鸟苷(cGMP),是调控DCs迁移功能的关键:cGMP可增强肌球蛋白II活性来提升DCs骨架的收缩能力,使它们的变形迁移能力更强,但晚期癌症会通过减少一氧化氮(NO)合成,抑制cGMP关键合成酶的活性来进行反制;而使用西地那非抑制PDE5,则能通过减少cGMP降解,恢复DCs向tdLNs的迁移能力,维持有效的抗肿瘤免疫应答。

在免疫系统抗击癌症的战场上,DCs这群“传令官”可是非常重要的存在,它们要将肿瘤抗原信息带回tdLNs,才能协调和指挥T细胞大军出击。但DCs回到tdLNs可不是瞬移,而是要经淋巴管迁移的“长跑”,过程中就可能被癌细胞下绊子。不过,以上说的还只是假设,癌细胞能不能抑制DCs的迁移、通过怎样的机制来抑制,此前都还是未知的。

西湖大学团队就以这些未知为出发点,首先分析了30余例晚期癌症患者(含胰腺癌、乳腺癌和结肠癌)的前哨淋巴结,发现淋巴结内主要负责呈递抗原的迁移性常规DCs(mig-cDCs)数量仅为早期癌症患者的1/3到1/2,在淋巴结内分布也更稀疏,它们携带的肿瘤抗原数量也较少,激活抗原特异性T细胞的能力较弱,而非引流淋巴结中没有类似现象。

传令官少了、传讯能力还弱了,当然对抗癌不是好事情,于是研究者们展开了两轮CRISPR筛选,寻找可能抑制mig-cDCs迁移能力的通路,就这样把PDE5给筛了出来:敲除mig-cDCs的Pde5后,它们就能更多地进入淋巴管并迁移到tdLNs,激活更多T细胞抵达肿瘤部位,而它们未敲除Pde5的同类则滞留在肿瘤内,无法调动T细胞前来参战。

根据PDE5降解cGMP的生理功能,研究者们开始以此为线索,进一步明确PDE5影响mig-cDCs迁移能力的具体机制。首先,在模拟迁移场景的3D胶原凝胶模型中,来自晚期肿瘤的DCs迁移能力明显下降,但这与DCs的主要趋化因子信号CCR7表达无关,是DCs本身的因素导致它们“走不动”,而敲除Pde5或补充cGMP,就能恢复DCs的迁移能力。

更准确地说,PDE5或cGMP所调控的是DCs的“变形迁移能力”,这是几十年前学界在阿米巴原虫身上观察到的一种运动行为,而DCs也有类似阿米巴原虫一样的伪足,可按相似的方式伸缩来进行运动;cGMP则会通过非经典途径(如RhoA–ROCK–MLC信号轴)增强肌球蛋白-II的活性,上调DCs的骨架收缩能力,使它们更容易经变形迁移方式运动。

而癌细胞干预DCs迁移的方式,则是下调一氧化氮合酶(NOS2)表达、减少肿瘤微环境内的一氧化氮含量,使调控cGMP合成的可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)活性被显著抑制;cGMP少了,DCs也就动不起来,所以补充cGMP才会见效。而使用西地那非抑制PDE5功能,则是通过减少降解来稳住cGMP水平,让DCs重新动起来,相应改善T细胞的激活状态。

最后一部分实验也显示,西地那非可通过抑制PDE5增强DCs迁移能力,进而上调T细胞的增殖能力和激活状态,使它们更有效地抑制肿瘤生长;在小鼠实验中,西地那非联合PD-1抑制剂更能协同增效,使80%小鼠的癌症被“治愈”、即肿瘤完全消失,疗效属实是非常威猛。研究者们还指出,虽然既往使用西地那非治疗癌症的临床研究收效有限,但这可能是由于用药剂量不足,加大剂量、延长给药时间或是优化方案,也许结果就不一样啦。

参考文献:

Tang H, Wei Z, Zheng B, et al. Rescuing dendritic cell interstitial motility sustains antitumour immunity[J]. Nature, 2025.

本文作者丨谭硕

(来源:新浪科技)