3nm芯片突围战:小米玄戒O1凭什么改写中国半导体版图?

摘要:

归来还是王者?

作者|唐十一

编辑|刘毓坤

十年饮冰,难凉热血。

雷军在感慨小米十年造芯路时说的这句话,让我想起周润发在《英雄本色》里的那句经典台词:我要争一口气,拿回属于我的东西。话语很平淡,但传递出的情绪仍能让人血脉涌动,很自然的会再接一句:归来还是王者。

他在SU7事故“沉默”一个多月后,带着更宏大的故事回到公众面前。从15日晚开始预告、铺垫、造势,直到22日晚小米15周年战略芯片发布会——单看“战略新品”四个字,就能感觉到这件事不简单。

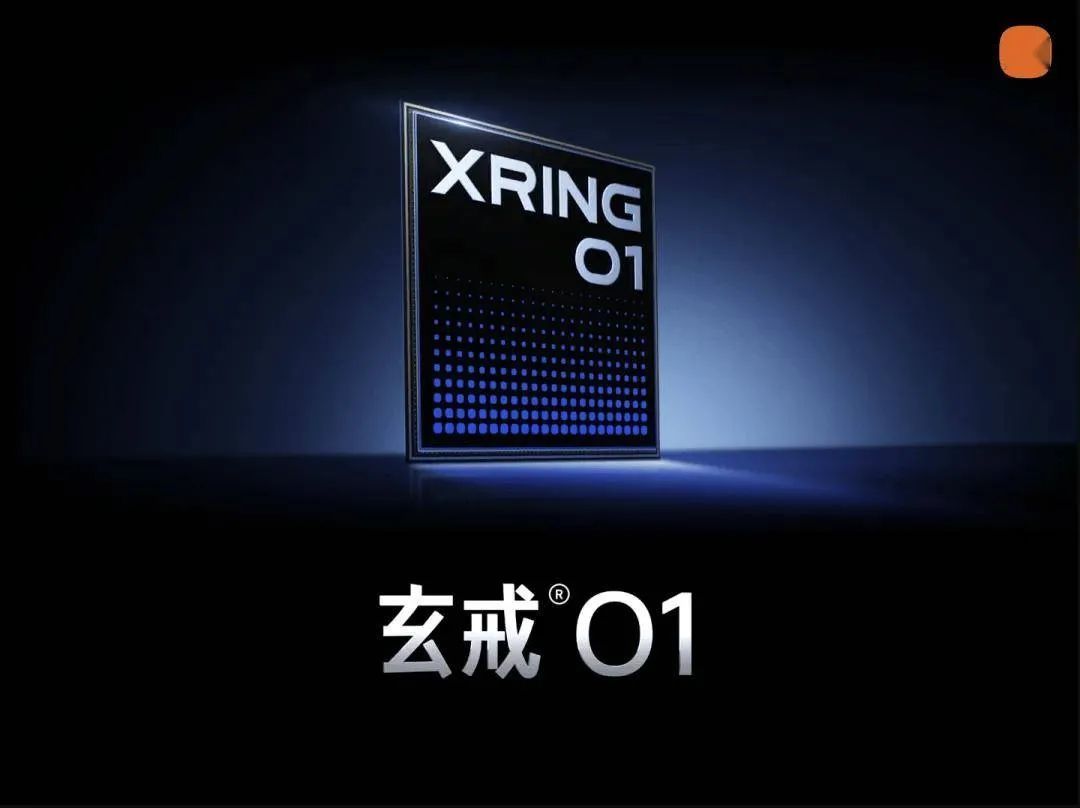

果然,舆论掀起的热潮一波又一波,都把注意力放在这次发布会最重磅的新品上,即全新的小米自主研发设计的手机SoC(系统级芯片):玄戒O1。

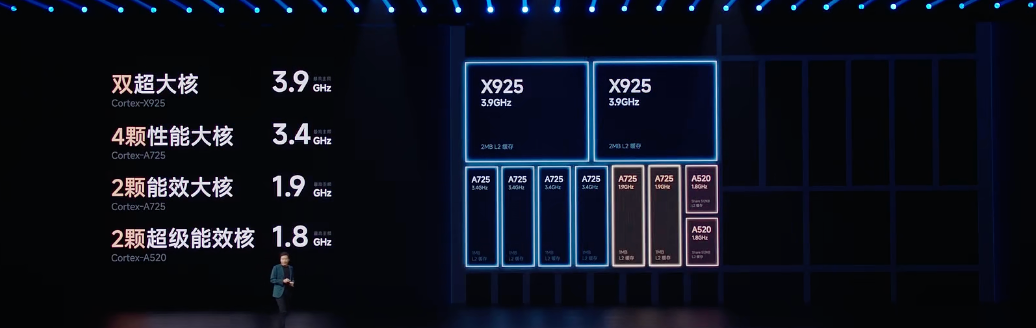

综合雷军在发布会上的介绍,小米玄戒O1和苹果最新的A18芯片一样,都采用了最先进的第二代3nm工艺制程,晶体管数量达190亿个,实验室跑分突破300万。目前,这款芯片已经搭载在全新发布的小米15S Pro、小米平板7 Ultra和小米手表S4 上。

我在现场还得到另外一个可能被很多人忽略的信息。雷军称,小米团队已经在基带研发上取得重要进展。这说明,小米自研芯片已经进入BP领域,也就是基带研发。其策略还是玄戒O1的路子,由外围向核心公关,先从手表、4G开始,交作玄戒T1这份“作品”。

但雷军承认小米玄戒O1的部分性能仍然不及苹果。“做芯片很难,哪怕一小部分超过了苹果的芯片,都值得鼓励。我们的芯片和世界巨头相比仍然有很大差距,但只要开始追赶,后来者总有机会。”雷军说。

玄戒O1系列芯片的推出,也意味着:

第一,小米成为继苹果、高通、联发科之后,全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企业。

第二,中国大陆地区首次成功实现3nm芯片设计的突破,紧追高通、苹果,填补了大陆地区在先进制程芯片研发设计领域的空白。

第三,小米将和华为一起,成为中国芯片的“双璧”。从芯片设计到制造,在迈进自主可控和追赶国际领先的路上,携手并进。

“小米一直有颗'芯片梦'”

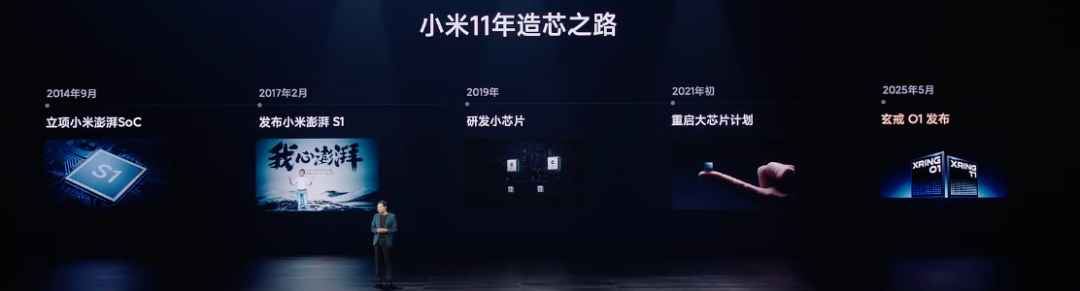

这不是小米的第一款自研SOC芯片。回溯小米自研手机芯片之路,我将其分为两个阶段:起于松果的澎湃时代;重新出发的“玄戒”时代。

“松果”品牌的诞生绕不开华为。2014年,华为正式推出第一代麒麟芯片910。也在同一年,小米成立松果电子公司,启动造芯业务。其初期目标为自研手机主芯片。

历时近三年,松果电子于2017年推出第一颗自研SOC,也就是松果澎湃S1,首发搭载于小米5C。根据当时官方参数描述,澎湃S1定位中端手机芯片,采用台积电28nm工艺,4+4大小核心全A53架构,大核主频2.2GHz,小核主频1.4GHz,GPU为ARM Mali T860 MP4,基带为可升级设计。

雷军给予澎湃S1极高的评价和期待。即便他还没有成为今天的“顶流”,他还是自豪的对外宣布,小米成为了继苹果、三星、华为之后全球第四家同时研发芯片和手机的厂商。

不过,澎湃S1并没扛过市场的验证,被认为存在工艺制程相对落后,且存在基带能力不足等问题,这也导致小米5C的市场表现未达预期,并且小米芯片业务也进入调整期。此后,传闻中的澎湃S2迟迟没有正式发布,小米暂时搁置手机SoC的研发计划。

但小米并没有放弃自研芯片,如雷军所说,“小米一直有颗'芯片梦'”。他在2020年小米十周年演讲中就坚定的宣告,“这个项目(澎湃芯片)虽然遇到了很大的困难,但小米会执着前行。”

2021年,小米自研手机芯片进入“玄戒”时代。那一年,小米做了两个决定,一是造车,二是继续造芯。雷军在长文中表示,澎湃S1尽管失败,但小米保留了芯片研发的火种,转向了“小芯片”的研发。

这对应的业务动态是,小米“化整为零”,先后推出澎湃C、P、G、T等几款外围小芯片,分别是:

自研 ISP 影像芯片澎湃 C1,搭载于小米首款折叠屏 MIX Fold 上,负责影像图像处理。根据官方的说法,在澎湃 C1 自研算法的辅助下,能大幅提升手机在 3A(自动对焦 AF、白平衡 AWB、自动曝光 AE)方面的表现。

充电芯片澎湃P1。主要解决的是高功率和大容量电池之间的矛盾。在该芯片的支持下,小米12Pro在支持120W快充的基础上,实现比同体积、同功率的双电芯电池,多了差不多 400mAh。

电池管理芯片澎湃 G1,通过评估用户平时使用手机的习惯,动态调整手机的放电状态。官方表示在澎湃 G1 的加持下,手机整体续航时间能够提升 3%~5%。

P1与G1都与电池有关,区别在于: P1 负责管理快充,G1 则是负责维护电池健康。除了这三款比较重要的“小芯片”,小米还推出自研的负责智能均流芯片澎湃 R1、负责增强信号的澎湃 T1 等。

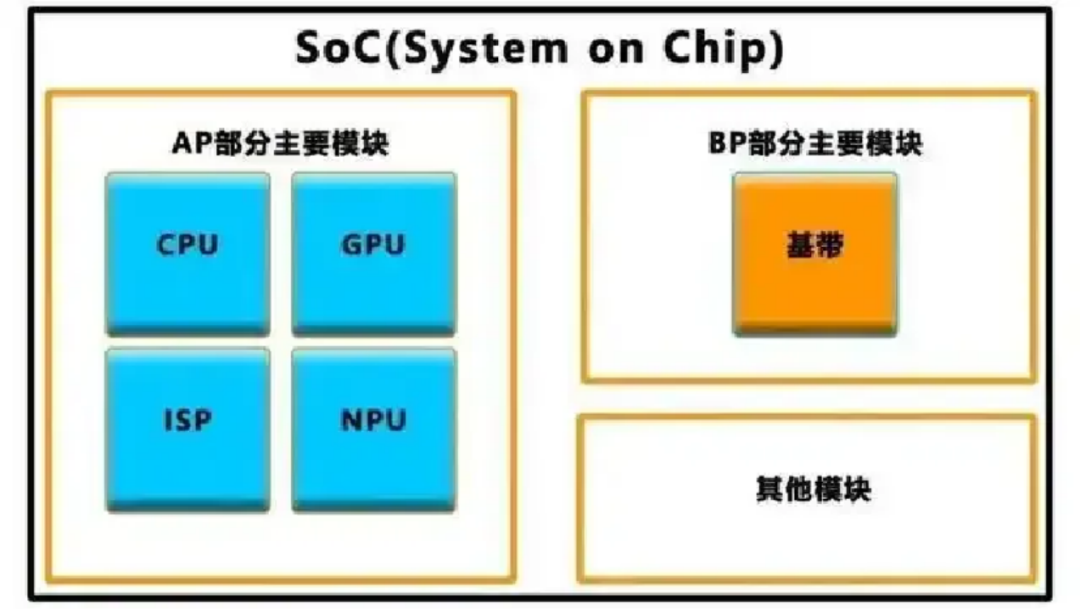

需要补充的是,一颗完整的手机SoC主要由 AP、BP 以及其他模块组成。

其中 AP 包括我们常说的 CPU、GPU、NPU 等;BP 则是负责通讯处理的部分,也就是基带、天线等。

图|源网络

万丈高楼,起于稳固的地基。小米靠着这一颗又一颗小芯片的研发经验,从外围缩小“研发半径”,直到研发出全新的更先进的完整AP。

5月20日,雷军发文称,“小米玄戒O1,小米自主研发设计的3nm旗舰芯片,已开始大规模量产。”

在芯片行业有一个常识,纳米数值越小,意味着晶体管尺寸越微小、芯片性能越高,成本也越大。根据此前公开数据,7nm芯片的成本约为2.17亿美元;5nm芯片为4.16亿美元;3nm芯片的整体设计和开发费用更高昂,接近10亿美元。

这还不考虑流片、量产成本,对于任何一家没有深厚积累、研发决心的企业来说,都是不可承受之重。

而玄戒的投入规模比想象的还要大。雷军介绍,截至今年4月,小米在玄戒的研发上投入总计135亿,相关研发团队规模超过2500人,预计今年投入将超过60亿。“这个体量,在目前国内半导体设计领域,无论是研发投入,还是团队规模,都排在行业前三。”

为了研发芯片,小米制定了长期持续投资的计划:至少投资十年,至少投资500亿。

雷军杀回来了

央视新闻曾发文谈小米3nm芯片,指出这是中国大陆地区3nm芯片设计的一次突破,紧追国际先进水平。随着玄戒O1的发布和商用,小米自研手机芯片又回到了台前。雷军又杀回来了,其重要性不亚于决定造车。

按照他的原话说就是,2021年初,我们做了一个重大决议:造车。同时,我们还做了另外一个重大的决策:重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC。

小米自研手机芯片,也就是造芯对小米意义重大。雷军曾在2017年回答过为什么要造芯片?当时,他说,处理器芯片是手机行业技术的制高点,“如果想要在这个行业里成为一家伟大的公司,还是要在核心技术上有自主权,公司才能走得远”。

数年后,雷军的理念没有发生太大变化,但更加务实。他认为,“芯片是小米突破硬核科技的底层核心赛道”,要想成为一家伟大的硬核科技公司,芯片是必须攀登的高峰,也是绕不过去的一场硬仗。“只有做高端旗舰SoC,才会真正掌握先进的芯片技术,才能更好支持我们的高端化战略。”

在作者看来,雷军的这句话有几层含义:

首先,造芯是小米成为硬核科技引领者的必经之路。雷军去年曾表示,小米的新十年目标是成为全球新一代的硬核科技的引领者,从互联网的模式创新、应用创新、产品创新,变成硬核科技的创新。小米集团未来五年研发投资要超过1000亿元,大规模投入底层核心技术。 今天的发布会,他再次宣布,小米未来五年还预计投入2000亿研发费用。

要实现这个目标,就要持续深耕底层核心技术,做好底层基建。自主研发设计手机SoC芯片或是其中最重要的一环,也是小米形成“芯片+OS+AI”格局的三大核心支柱之一。

其次,芯片是全面对标苹果的重要一环。小米高端化的一个重要战术是,全面对标苹果。而苹果、三星等行业最优秀的手机公司,都具备芯片设计能力。只有芯片对标、系统对标,才能做到整体体验对标苹果,找到小米高端化战略的强力引擎。并通过吃透底层技术,变黑盒为白盒,充分利用底层硬件特性,才能真正软硬结合,为用户提供更好的使用体验。

第三,芯片是小米智能硬件差异化竞争的唯一途径。手机、IoT的终端设备,在AI还没有彻底完成产业链重构之前,其同质化现象日益突出,这直接影响到消费者的购买决策。比如手机消费者的换机周期越来越长。

对手机等智能终端厂商而言,外采平台的设计目标是通用型、普适性,很难为厂商做定制功能,只有软硬全局规划,根据软件技术规划定义芯片,才能带来差异化体验。

天风证券研报预计,小米发布自研芯片后,国产手机高端竞争格局或开始加速变化,而头部具备自研底层硬件能力的手机厂商,其市占率提升或是小米估值提升的核心逻辑之一,此外自研芯片带来的关注度、用户体验和公司科技形象更为重要。

小米自研SOC芯片正是聚焦技术创新、打造差异化优势的关键一步。同时,这也是小米“人-车-家”生态战略不可或缺的一环。目前来看,小米在手机、OS、芯片层面的多年自研和投入已经逐渐兑现,形成“芯片+OS+AI”的的协同效应。例如自研芯片或在手机以外的产品端使用,系统的优化规模效应或跨平台体现。

正如财经杂志评价,小米当前迫切想要在消费者心中树立起“硬科技企业”的形象,摘掉长期以来被外界诟病为“代工厂”“只会营销、没有核心技术”等帽子。自研芯片既是小米科技实力的体现,也是小米通往品牌高端化的最短路径。长期回报来看,自研芯片关系到小米未来战略布局。

“两条腿走路”

我也看到,小米玄戒O1的发布,除了小米自身受益,还有另外一层更为重要的意义:中国芯片实现制造和设计两条腿走路。

我也看到,小米玄戒O1的发布,除了小米自身受益,还有另外一层更为重要的意义:中国芯片实现制造和设计两条腿走路。

这层意义被北京大学经济学教授姚洋一语道破。他专门发布短视频评价:3nm芯片的推出将是中国芯片行业发展的转折点,意味着我们已经可以在芯片制造和芯片设计两个方面,两条腿走路。芯片设计与制造同等重要,我们不能等制造突破了再去补课设计,追求自主可控和追赶国际领先并不冲突。

事实上也是如此。芯片设计与制造是相辅相成的一体两面,同等重要。多数人因为台积电在制造工艺上的领先,产生一个错觉:芯片竞赛的胜负只取决于芯片制造。

设计与制造是芯片产业最为重要的两道工序,翻开半导体产业发展史,芯片设计的难度并不亚于制造,没有英伟达设计的GPU版图,台积电不可能造出全球顶尖的AI芯片,没有高通的设计,三星同样无法造出高端手机SoC。这种设计和制造的协同,是中国半导体发展的重要启示。

要想追上世界先进水平,中国芯片必须要两条腿走路,设计与制造齐头并进。芯片制造已经在中芯国际等产业链、供应链企业的努力下取得重要突破。同样重要的芯片设计,也需要大量像华为、小米这样的硬核科技企业重点投入,潜心攻关,才能在手机SOC、车规芯片、服务器芯片等领域的设计上,和国外厂商同台竞争。

值得指出的是,当前半导体行业的摩尔定律已经放缓,欧美巨头推动芯片微缩的脚步也逐步放慢,我们每前进一小步,差距就缩小一大步,这是中国芯片追赶的关键时刻。

在追赶国际领先的过程中,芯片设计与制造一体两面,同等重要。基于此,华为、小米等企业的深耕探索,对最前沿的工艺和技术的捕捉和突进,对中国芯片产业的人才培养,也是一个积极的信号。此前就有报告指出,中国芯片产业尚存在巨大的人才缺口,特别是高端人才。典型如哲库的后撤,为行业留下大量的人才和经验。

换句话说,在当前全球芯片行业竞争中,一定要有中国企业留在尖端芯片牌桌上,与国际主流技术同步,才能追赶上国际先进水平。苹果的芯片护城河就是靠设计实现,华为、小米等公司的布局,也给中国顶尖芯片人才提供了蓄水池。

当然,小米造芯的路并不是坦途。十年很长,但放在芯片行业里又很短,弯道超车也不是那么简单。比如不少媒体提及,玄戒O1其实在2024年流片完成,原本计划于今年4月和YU7同期发布,但是,3月29日小米SU7高速碰撞爆燃致三人遇难的事故让小米深陷舆论危机,迫使小米将新车和芯片发布节奏延后,打乱了整个产品节奏。

雷军也说,过去一个多月是创办小米以来最艰难的时期。这是挑战,也是巨大的机遇:胜则小米走出舆论危机,并达到一个更高的品牌内核层面;反之,雷军和小米将面临一个更加被动的局面。

但造芯无退路,就像雷军所言:“这是一场持久战,急不得。”

人民网在雷军公布玄戒O1的消息后,发文力挺,“最近一年,小米在新能源汽车、国产芯片等领域接连带来突破创新。这证明了,只要坚定实干,就没有不可逾越的高山只要奋起直追,后来者永远有机会。”

好在,小米已经在路上,并且离成功的终点,越来越近,并跑得越来越快。

参考资料:

财经杂志,《关于小米造芯,五个关键问题和可能答案》

唐辰同学,《小米造芯十年,雷军不再“澎湃”?》

观察者网,《填补中国大陆先进芯片设计空白!3nm小米芯片要来了》

(来源:新浪科技)