用印度程序员冒充AI的“独角兽”彻底倒闭了!伪AI烧光5亿美元,连微软和亚马逊都被“坑”了

编译 | 核子可乐、Tina

据报道,在 Builder.AI 承认其前任管理层存在“问题”数周后,这家获得微软支持的科技初创公司如今已正式启动破产程序。

这家曾经充满希望的公司轰然倒塌,还欠下亚马逊 8500 万美元、欠微软 3000 万美元。然而,它的倒闭也为人工智能在编码实践中的应用带来了新的反思与启示。

当 AI 遇上“人肉”开发,

估值直逼 10 亿美金!

英国 AI 初创公司 Builder.ai 曾在 24 个月前的 D 轮融资中一举拿下 2.5 亿美元,在科技巨头微软以及众多风险投资机构的鼎力支持下,Builder.ai 迅速崛起,估值接近 10 亿美元,几乎跻身独角兽行列。然而如今,Builder.ai 宣布破产。据报道,仅对亚马逊和微软的未偿债务就超过 1 亿美元。

这家曾被视为“准独角兽”的公司,于 5 月 20 日正式宣布破产。就在一个月前,它刚完成最后一轮重组,从 770 名员工中裁员 220 人。

Builder.ai 公司本周表示,尽管管理层“不懈努力”,但“仍未能从历史挑战和过往的决策所造成的巨大财务压力之下恢复过来”,因此只能任命一名管理人以监督执行破产程序。

Builder.ai 是最早一批利用“.ai”域名“声称”自己拥有用于构建应用的人工智能技术的欺诈性公司之一。

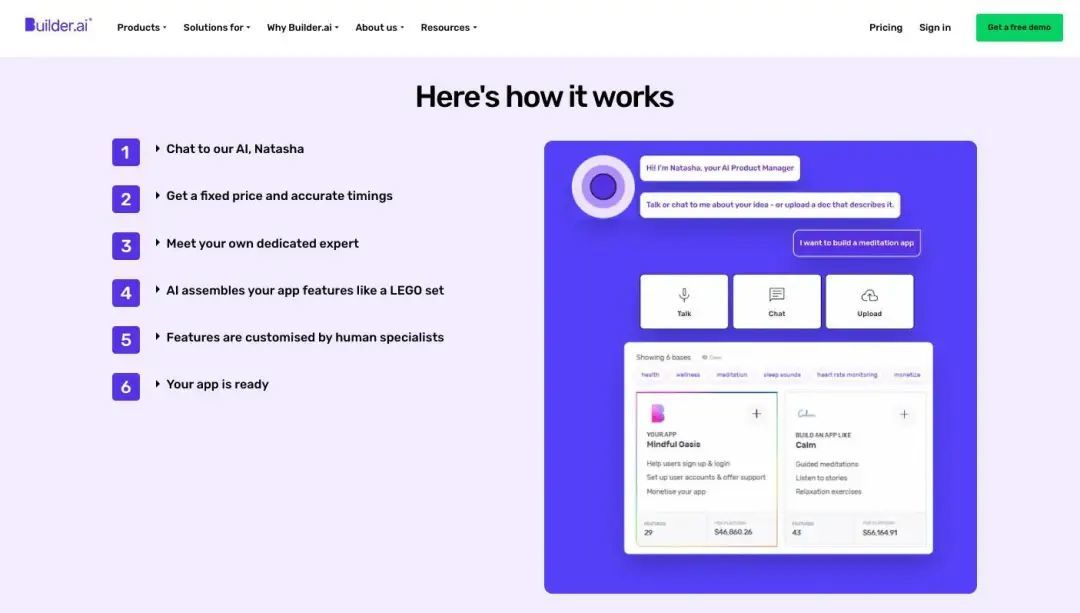

该公司将其应用构建平台定位于那些希望以快速无代码方式构建程序,但又有能力解决“常规开发流程中各种技术复杂性问题”的用户。换言之,他们打造的是一条“人工辅助、AI 驱动的装配线”,并宣称公司已经成为 BBC、NBC 及富士通等全球知名品牌的合作伙伴。

其核心系统 Natasha 被创始人 Sachin Dev Duggal 称为“全球首位 AI 产品经理”,据称已深度集成在 Builder.ai 的平台中,用于协助客户“设计与创造”应用程序。

通过 Natasha,开发者可以通过自动生成用户故事(测试用例等)并将语音转化为代码。从 UI 到代码,从原型到导航逻辑,再到与类似乐高积木的可复用功能模块整合——Builder.ai 的一系列引擎承担了大量工作,旨在实现不同“语言”(如设计语言与编程语言)之间的无缝自动转换,整个过程无需人工干预。

他们表示该平台成功率极高,远高于 78% 行业平均水平,是软件行业的重大变革。

该公司还曾宣称,2023 年与微软的合作包括“将 Azure OpenAI 服务与其他 Azure 认知服务及 Builder.ai 的软件流水线相集成……”

它甚至在 2021 年“多体验开发平台”的魔力象限报告中,于“前瞻者”象限内占据了一席之地。

2021 年,发展势头强劲的 Builder.ai 公司……

背后的人力支撑

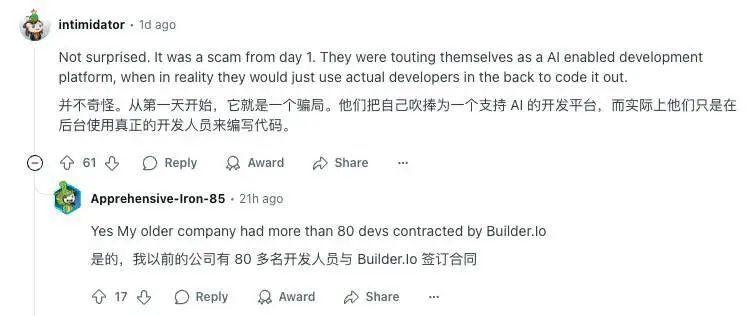

尽管 Builder.ai 一直高调宣传其“通过 AI 自动构建应用程序”的能力,但真实情况却与宣传严重不符。多位曾在该公司工作或与之合作过的开发者揭示:Builder.ai 的所谓“AI 驱动开发”,实际上大量依赖人工操作完成。

根据 Reddit 上多位前员工的爆料,该公司大规模雇佣了数以万计的低成本开发者,以人力方式完成原本声称由 AI 实现的开发流程。

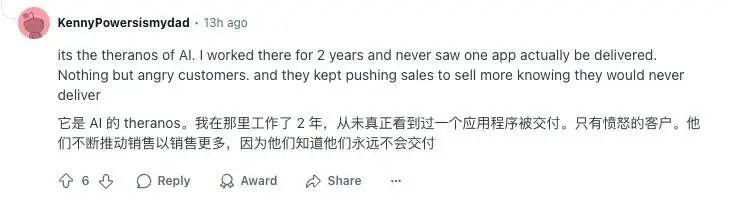

一名前员工甚至直言不讳地称其为“AI 行业的 Theranos(一家血液检测公司)”,表示自己在公司工作两年间,从未见过一个项目真正交付成功,客户普遍愤怒,公司却仍不断推动销售、接单,明知无法兑现承诺。

此外,该公司内部开发体验也被批评为极其混乱和低效。去年,一名一线开发者指出,Builder.ai 的“UI 引擎”无法生成可用代码,样式写法僵硬、结构臃肿,导致手写代码反而更快更可靠。而所谓的“自动化”流程不过是徒有其表,背后仍靠大量人力堆砌完成。

“Builder 使用 React 开发 Web、React Native 开发移动端,后端用的是 ROR(Ruby on Rails),我负责的是 React Native。他们自己封装了一层 fetch 和导航工具,简直是画蛇添足,本来简单的事情被搞得异常复杂。一切都依赖事件驱动,API 调用和响应处理完全分散在不同地方。”

“他们搞了一个从 Figma 自动生成 React Native 代码的工具,基本没用。生成的代码根本不能直接用——列表是硬编码的,所有样式都用的是绝对定位。自己手动开发反而更快、更靠谱。但问题是,他们连这也要管,会因为我不用那工具手写 UI 而扣我的工时。”

更令人诟病的是,该公司通过各种手段压榨外包开发者的工作时间,如强行缩减工时记录、使用有缺陷的代码分析工具扣除薪酬、拒绝支付真实工时等,造成一线人员极大的心理压力,甚至导致部分开发者因 Builder.ai 拒付费用而被合作公司辞退。

“他们总是想尽办法用各种荒唐理由来扣工时。明明这些事应该是 BuilderAI 和各合作组织之间解决的,结果却转嫁到开发和设计人员头上,导致大家承受很大精神压力。每月我们实际工作超过 160 小时,他们却只认 70 到 90 小时,扣减理由要么站不住脚,要么干脆不给理由。”

“我有个同事(另一个组织的,和我在一个项目里)就因为 BuilderAI 拒绝支付他 500 多个小时的工作被解雇了,明明他完全没做错事,我们都严格按照 PM 的要求在做。我目前还没被解雇,但谁知道哪天会出事。我不知道还有多少开发者像我们一样受了这种委屈。”

麻烦缠身的 CEO

近年来 Duggal 本人一直深陷法律纠纷。英国《金融时报》报道称,他曾卷入印度一项涉及洗钱的刑事调查,但 Builder.ai 的总法律顾问在一篇现已被删除的博文中回应,称 Duggal 在本案中只是证人。

Duggal 于今年 3 月卸任公司 CEO 职务,但仍留在董事会并保留了“巫师”头衔。接替他的是曾在亚马逊和 Flipkart 任职的 Ratia,同时担任 Builder.ai 资方 Jungle Ventures 的管理合伙人。

作为 Builder 的首席“巫师”(Chief Wizard),我带领一支充满创新与创造力的团队,致力于打造一种全新的软件定制方式——用户只需有一个想法,无需任何技术背景,也能构建出量身定制的应用。 作为一名拥有超过十年经验的创业者,我曾共同创办并指导多家初创公司,涉及云计算、照片分享和在线教育等领域,并于 2009 年荣获“技术先锋奖”(Technology Pioneer)...... 我拥有信息系统工程背景,专业方向包括中文、金融、分布式系统、软件工程、计算数学以及博弈论方向的运筹学。

Duggal 本人今年也一直在线上推广 Builder.ai,而且并未就破产公告发表评论。

早在 2019 年,Builder.ai(当时名为 Engineer.ai)就曾因过度依赖人力而非人工智能来完成编码工作,被《华尔街日报》点名批评。

报道指出,这家总部位于伦敦和洛杉矶的初创公司由两位印度创始人建立。尽管公司对外宣称拥有强大的 AI 系统,可自动生成应用程序,但多位内部员工透露,所谓的“AI 驱动”更多只是包装噱头,实际的编码和 demo 制作主要依赖来自印度及其他地区的程序员手工完成。更令人质疑的是,公司甚至没有一个真正专业的 AI 研发团队。

这一报道在当时引发不小轰动。但公司创始人 Duggal 并未正面回应技术质疑,反而批评《华尔街日报》报道不公,指控内容“具有误导性”,并试图将舆论矛头引向“有偏见的前员工”。

不过,从至今仍未向亚马逊和微软结清的账单来看,Builder.ai 在实际应用 AI 方面在这几年里也不排除可能取得了一定进展。但正如 Fireworks.ai 的 CEO 今年早些时候在采访中所指出的,许多依赖 AI 打包器(wrappers)来开发面向消费者的应用的公司,近来突然面临一个现实问题:“成本正成为严峻挑战。这类应用虽然扩张迅速,却也让创始人迅速站到了破产边缘——这才是人们最担忧的真正问题。”

每天烧掉 50 万美元

根据该公司 2023 年 5 月的 D 轮融资、2024 年 10 月披露的 5000 万美元债务以及 2025 年 3 月的 7500 万美元注资,粗略估算下这家初创公司每一天的烧钱数额超过了 50 万美元。

该公司上一份年度报表于 2024 年 8 月提交,涵盖截至 2023 年 3 月的完整财年。报表显示,其收入仅能覆盖公司不到 9% 的支出。(该公司当年公布的年收入为 2300 万英镑,次年则宣称收入增长至 1.4 亿英镑——但后一个数字未能得到证实。)

该公司于今年 2 月任命了任 CEO Manpreet Ratia。参加 Ratia 主持的破产电话会议的消息人士向媒体证实,Ratia 透露在 3 月份加入 Builder.ai 时,公司的现金储备仅余 700 万美元,随后又从股东手中筹集了 7500 万美元试图维持运营。

然而据《金融时报》的报道,随着债务不断累积,Ratia 表示最近几天来,已经没有资金能够继续维持 Builder.ai 的基本运营。在尝试向美国和英国的员工支付工资时,债权人终于扣押了公司新加坡银行账户中的剩余资金。

《金融时报》指出,Ratia 向员工们宣布,公司尚欠亚马逊 8500 万美元、欠微软 3000 万美元。

这家 AI 应用构建厂商曾被誉为“英国资金最雄厚的科技初创企业之一”,在创始人、自封为“首席巫师”的 Sachin Dev Duggal 的指引下,这家年轻企业声名鹊起。自 2016 年成立以来,该公司先后从从微软、卡塔尔财富基金 QIA 和 Insight Partners 等投资者手中筹集到约 5 亿美元资金。微软也在 2023 年入股了 Builder.ai,但具体金额并未披露。

一系列有样学样的“AI 初创企业”

在这波 AI 淘金热中,不少创业公司效仿 Builder.ai 的做法,跳过真正的 AI 研发,用“人扮 AI”的方式换取融资和关注。

2023 年,《The Verge》披露一家提供 AI 语音点餐服务的初创公司,实则大量依赖菲律宾员工远程操作。法律科技独角兽 EvenUp 也被《商业内幕》揭露,其所谓的“AI 辅助法律文书撰写”实际上很大程度由人类完成。

电商领域曾经的明星公司 Nate,如今成了最新反面教材。创始人 Albert Saniger 近日遭美国司法部起诉,指控其在融资过程中虚构 AI 能力、误导投资人。Nate 号称支持“一键下单”,但订单处理高度依赖菲律宾外包团队手动执行。尽管公司宣称已实现“全自动化”,司法部指出其真实自动化率几乎为零,背后的“AI 系统”不过是人工操作的伪装。投资人误以为交易由算法驱动,实则不过是人工操作的精心包装。虽然公司雇佣了数据科学家,也购入部分 AI 技术,但核心流程始终未实现自动化。

Nate 曾融资超过 5000 万美元,包括 2021 年由 Renegade Partners 领投的 3800 万美元 A 轮。但最终,因资金耗尽,公司于 2023 年初出售剩余资产,投资人几乎血本无归。Saniger 现为纽约风投机构 Buttercore Partners 的合伙人,尚未回应相关指控。

这类“伪 AI”公司押注的,是未来某天能用技术补上现在的缺口。为了应对外界对 AI 能力的期待,一些公司选择靠人力“临时顶上”,把技术难题留给未来。

开发者工具公司 ReadMe 的 CEO Gregory Koberger 曾指出:

“用人代替 AI,可以跳过大量技术和商业验证难题。这种方式显然无法规模化,但确实能在早期快速交付产品,绕开最难啃的部分。”

AI 创业热潮中,我们看到的或许并不是一场技术突破,而是一次次精心包装的障眼法。当“AI”成了融资的通行证,一些创始人选择放弃技术积累,用人力和营销构筑起一座看似未来感十足的泡沫大厦。而最终为这场伪 AI 盛宴买单的,仍是被误导的投资人和用户。

参考链接:

Builder.ai declares bankruptcy. I think we predicted this on this sub.

byu/Zealousideal-Rub8030 inStartUpIndia

https://www.thestack.technology/chief-wizard-s-unicorn-ai-startup-collapses-completely/

please avoid Builder.AI, at least if you want to keep learning.

by indevelopersIndia

https://www.peoplemattersglobal.com/news/technology/fake-ai-startups-founder-charged-for-fraudulent-ai-app-powered-by-human-labour-45154

https://www.pwc.com.au/digitalpulse/ai-washing-deals-resonsible-ai.html

(来源:新浪科技)