从外企入华到反攻海外,印象笔记的AI攻坚战

撰文 | 李信马

题图 | 豆包AI

谈起印象笔记,很多人都不陌生它的绿色大象LOGO,甚至每天都有用到。

2012年,来自硅谷的科技公司Evernote以“印象笔记”品牌进入中国,凭借简洁高效的知识管理工具迅速俘获用户。然而,真正奠定其本土化根基的,是2018年的关键重组——印象笔记从中美合资模式转型为中方主导、独立运营的科技公司,开创了外企入华的“新范式”。

自那之后,印象笔记迎来了高速的发展。据最新的官方资料显示,重组7年后,印象笔记的用户规模从2000万跃升至1亿-2亿(去重数据),除了量上的增长,印象笔记还开始反攻海外市场。2024年,印象笔记加速全球化,陆续在海外推出了一系列软硬件产品。

2022年末,ChatGPT的横空出世,标志着以大模型为代表的人工智能技术,正在席卷世界。互联网,尤其是印象笔记所在的知识管理领域,更是首当其冲地面临着巨大变革。成立13年的印象笔记能够在一次又一次地浪潮中稳固自身,甚至与时俱进,在“好产品”的背后,自然也少不了好技术的支撑。

不久前,DoNews受邀来到印象笔记的北京总部,与印象笔记和腾讯云的多位高管进行了采访沟通,了解印象笔记的产品和背后技术的故事。

01. 从笔记到“第二大脑”

在采访的开始,当被问到,印象笔记能长期发展的原因是什么,印象笔记董事兼CEO唐毅给出的回答之一是:“我们专注于专业人士和知识工作者,在技术不断发展、社会不断进步、经济不断变化当中的需求的变化,和印象笔记能够持续地提供给他们的价值。”

这个回答兼顾了“变”与“不变”,不变的是产品的受众和为他们提供价值,而变化的则是环境与需求。“知识工作者”概念的提出者、管理学大师彼得·德鲁克曾说过:“动荡时代真正的风险不是动荡本身,而是沿用过去的逻辑应对今天的剧变。”

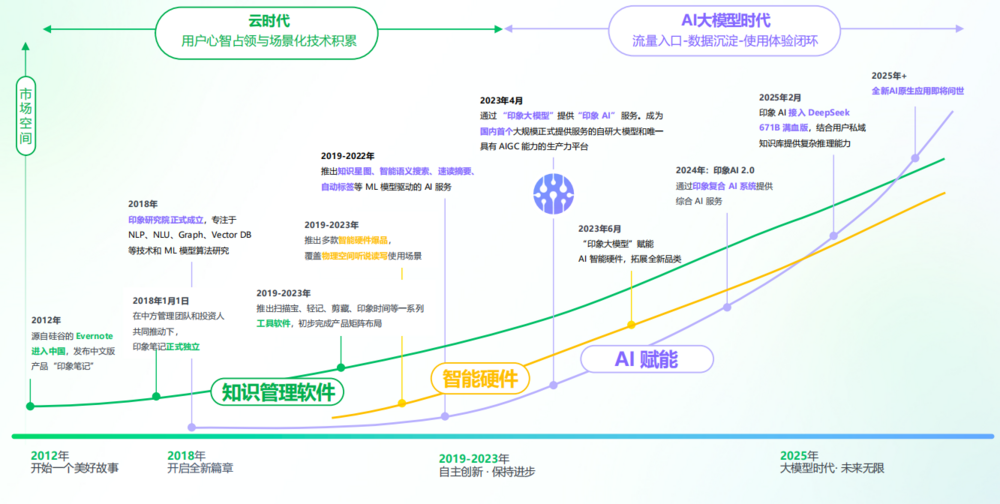

在当天的展示中,印象笔记从技术的角度,将过去的13年划分为云时代(2018年-2022年)和AI大模型时代(2023年-2025年),而在不同的历史时期,印象笔记的产品走出了知识软件管理、智能硬件和AI赋能三条主线。

早在2018年,印象笔记就正式成立了印象研究院,专注于NLP、NLU、Graph、Vector DB等技术和机器学习模型算法的研究。2019年开始,陆续推出一系列的AI功能和应用,如智能标签、智能摘要、知识星图等,这时候的印象笔记,已经由工具型软件向智能化转型。

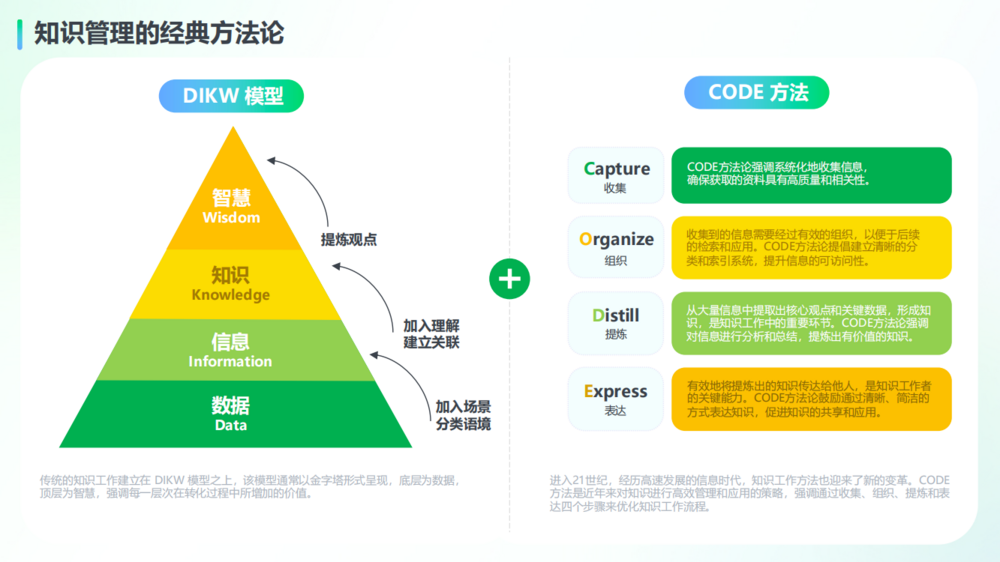

当进入大模型时代,这个进程被再次加速。在知识管理领域有两个经典的方法论。一个是DIKW模型,另一个是CODE方法,但无论哪种,对知识工作者来说,都需要大量的底层重复性的劳动。即使工具在不断改进,从打字机到计算机,再到线上文档等,但在收集、组织、提炼等环节,依旧需要人类“亲力亲为”。

但是在智能化的时代,AI有潜力将大量的底层工作自动化处理完成,进一步解放知识工作者的生产力,就像有了真正会思考的“第二大脑”。

这也是印象笔记在大模型时代看到的机会,采访中,唐毅斩钉截铁地说到:“我们坚定认为‘第二大脑’的方向,是一个可以持续推进几十年或者百年的方向,人类一定需要‘第二大脑’。”

为了达成这个目标,印象笔记的副总裁徐晓熙介绍:“在收集层面,简单来讲,就是我们帮用户更简单、自动化地把多模态的数据、多模态的信息收集进来,然后在信息组织环节帮用户把收集到的文本、附件等多模态数据更智能化地整理好、呈现好,并且在提炼阶段,能利用大模型,让这些数据发挥更大价值,为各种Knowledge Agent 智能体所用。”

在2023年年中时,伴随着自研的印象大模型上线并提供印象AI服务,印象笔记可以说成为了国内首个大规模商用AIGC服务的知识管理平台,不仅订阅服务收入显著增长,带动了用户付费率提升,还吸引了许多新用户。

唐毅回忆道:“2023年4月份(我们)推出服务,6月份推出付费服务,国内当时一些法规法条还都没有到位,以至于一些二级市场的研究报告是根据我们的数据写的。知识工作者是非常需要AI服务的,我们一上来就有大概10%的活跃用户开始用AI 的服务,后面随着我们宣传的加码、能力越来越多、产品里面AI的入口曝光越来越多,最后的使用率是远比当时还高。”

目前,印象笔记已经将AI功能融入到了产品体系中,可以基于DeepSeek支持智能知识问答服务,深度关联用户历史笔记数据生成个性化内容输出。在多模态内容生成领域,印象笔记构建了自主技术框架:用户可直接在平台内完成思维导图的自动绘制、待办事项智能管理、日程规划及代码辅助编写等操作,而针对PPT自动生成等复杂需求,相关功能也已进入最终测试阶段,预计近期正式发布。

针对协同办公场景,印象笔记开发了多端实时编辑引擎,支持多人在线协同编辑同一文档,除此之外还强化了异步协作场景的产品适配:通过智能权限分配机制,满足知识型团队对共享知识库的差异化需求——部分成员专注内容沉淀,其他成员则可高效提取所需信息,形成完整的知识协作闭环。

印象笔记的整个产品矩阵,不仅仅AI大模型赋能下的笔记工具软件,还有包括电子马克笔EverMarker、扫译笔EverScan、墨水屏办公本EverPaper等智能硬件产品,“在AI时代,我们通过自研印象大模型和DeepSeek等优质开源模型,结合云端与端侧的混合部署,将知识管理从‘信息处理工具’升级为AI时代的‘第二大脑’。”唐毅说道。

02. 和腾讯云的技术共生

能跟随人工智能技术的发展而与时俱进,不仅仅是印象笔记自身的努力,实际在采访中,唐毅就表示“独行快、众行远”,印象笔记的发展,同样离不开来自合作伙伴的帮助。在印象笔记的合作伙伴中,腾讯云被放到了重要的位置。

2018年对印象笔记是转折性的一年,也是在这一年,腾讯云完成了从分散业务单元向CSIG(云与智慧产业事业群)的战略升级,双方恰好在各自新的起点,开始了长期的战略合作伙伴关系。

一个冷知识,印象笔记是国内云原生应用的先行者之一,在用户规模从2000万向亿级跃迁的关键阶段,就是在腾讯云的支撑下,维持了高并发场景下的稳定运行。据腾讯云产业生态合作部北区总经理赵小卓介绍,印象笔记团队基于业务需求提出的架构优化建议,也反向推动了腾讯云在技术场景下的产品迭代。在产品层面,通过开放原子能力接口,腾讯会议纪要转录、企业微信内容沉淀等核心功能也深度集成至印象笔记生态;同时,腾讯乐享、TAPD等产品也在不断与印象笔记寻找相应的结合点。

在大模型时代,双方的合作进一步加深。印象大模型就是在腾讯云的算力支持下,成为国内首个大规模商用的知识管理专用AI。2024年,印象笔记将腾讯云的混元大模型集成至核心服务,强化了复杂语义理解和多模态生成能力。2025年,印象笔记又通过腾讯云引入了DeepSeek大模型,重点优化深度思考与跨领域推理场景。

目前印象笔记上可以用到的多款大模型,主要是通过腾讯云的边缘计算节点与印象笔记的端侧结合,进行“本地实时处理+云端复杂任务”的高效分工。唐毅在采访中介绍,印象笔记在终端采用自研的印象大模型,在云端一些任务决策与场景判断等环节也会用印象大模型,而在深度思考及通用场景中,则选择接入腾讯云提供的DeepSeek或混元大模型。

对于大模型的应用,他认为,当前的模型迭代已进入"明牌时代"——无论是开源或闭源模型,无论通过API调用还是本地部署,从基础模型能力到推理能力、多模态交互,乃至未来Agent架构,都呈现出标准化、开放化的特征。“现在看起来的话,AI时代当然是另一个百花齐放的时代,特别是今年年初, DeepSeek 使得整个模型的生态变得更加活跃,成本更加合理,迭代的速度更快,也可以说变得更加‘明牌’。”

在唐毅看来,像印象笔记这样的更偏向应用的科技公司,并不需要也没办法通过IT基础设施和基础大模型来构建竞争壁垒。“你没必要自己做,因为如果它变成一个公有云标准性的服务的话,大家就用公有云的标准性服务。尽管我们有些自己的包括测试和一些新品的研发,可能会在一个小的分支上进行,但是从稳定性的角度考虑,标准化的服务能用我们就用。”

那么构建竞争壁垒的核心是什么?唐毅给出的答案是:数据积累、用户积累与场景积累。“今年从整个行业生态上,利好应用和有数据的应用,就是AI跟应用结合,AI和数据结合。”

在知识管理领域,印象笔记无疑已经有了深厚的积累。对于这一点,腾讯云方面也表示,印象笔记深耕行业十余年,具备将大模型能力转化为用户价值的独特优势。2025年,印象笔记计划分别推出通用知识和专用知识Agent类产品,并和腾讯云合作推动全球化布局,将海外收入占比提升至8%-10%。

唐毅解释道:“从某个角度来讲,你可以说 AI 其实把从 Evernote 到 notion 的行业应用又重新洗了个牌,就是因为 notion AI 一定程度上做了 Q&A 之后,我们看到了国外更多的‘AI agent thinking’对知识和生产力总体服务的可能性。”

对于和腾讯云未来的关系,唐毅表示“继续长情”,在以往长期稳定合作的基础上,还会持续不断扩大合作的范围和内容。“(包括)国外业务的合作,我们也希望全球业务能有一个稳定的相对更知根知底的供应商来共同支持和开拓。”

(来源:DoNews)